大峯奥駈道を歩いてきた。

3日目大峯奥駈道最終日。

— NR (@NRMeizin) November 4, 2025

昨晩は行仙宿に泊まった。薪ストーブが暖かった。

歩いてきた奥駈道を振り返り感慨深い。

ゴールの玉置神社。杉の巨木群にパワーをもらい、50km程の山旅を無事終えれた。 pic.twitter.com/gkm2qVvLgI

前回からのつづき

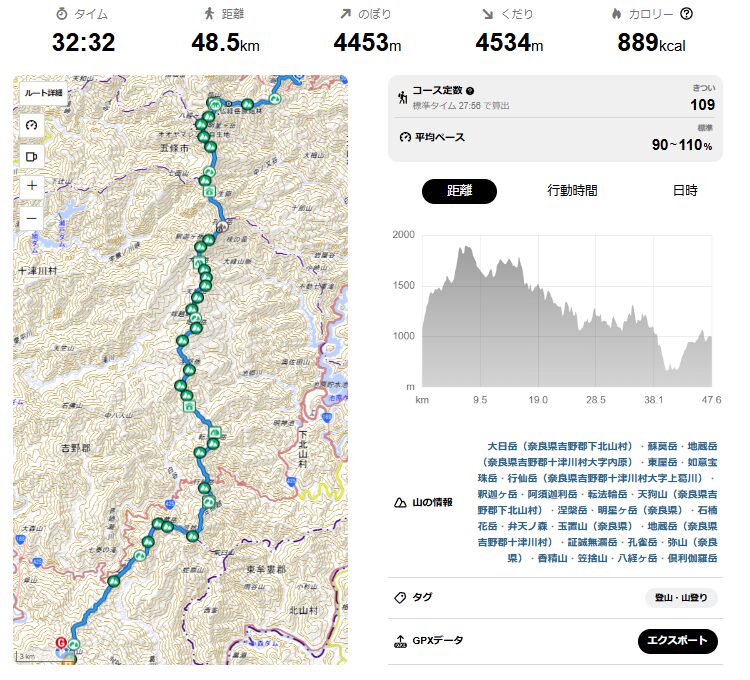

ルート

日程 :3日間(2025年11月2日~4日)

山域 :大峰山脈

メンバー:2人(自分含め)

距離 :48.5km(+4453m、-4534m)

1日目 :15.4km(+1573m、-943m)/行者還トンネル東-八経ヶ岳-孔雀岳

2日目 :17.6km(+1464m、-2088m)/釈迦ヶ岳-涅槃岳-行仙岳

3日目 :15.4km(+1406m、-1501m)/傘捨山-地蔵岳-玉置山-玉置神社P

水場 :鳥の目(孔雀岳手前)・玉置神社境内

避難小屋:弥山小屋・楊枝宿・深仙宿・持経宿・平治宿・行仙宿

トイレ :弥山小屋・持経宿・平治宿・行仙宿・玉置神社

宿泊地 :1日目 孔雀覗、2日目 行仙宿

スタート:行者還トンネル東

ゴール :玉置神社駐車場

第19靡 行仙岳(ぎょうせんだけ)

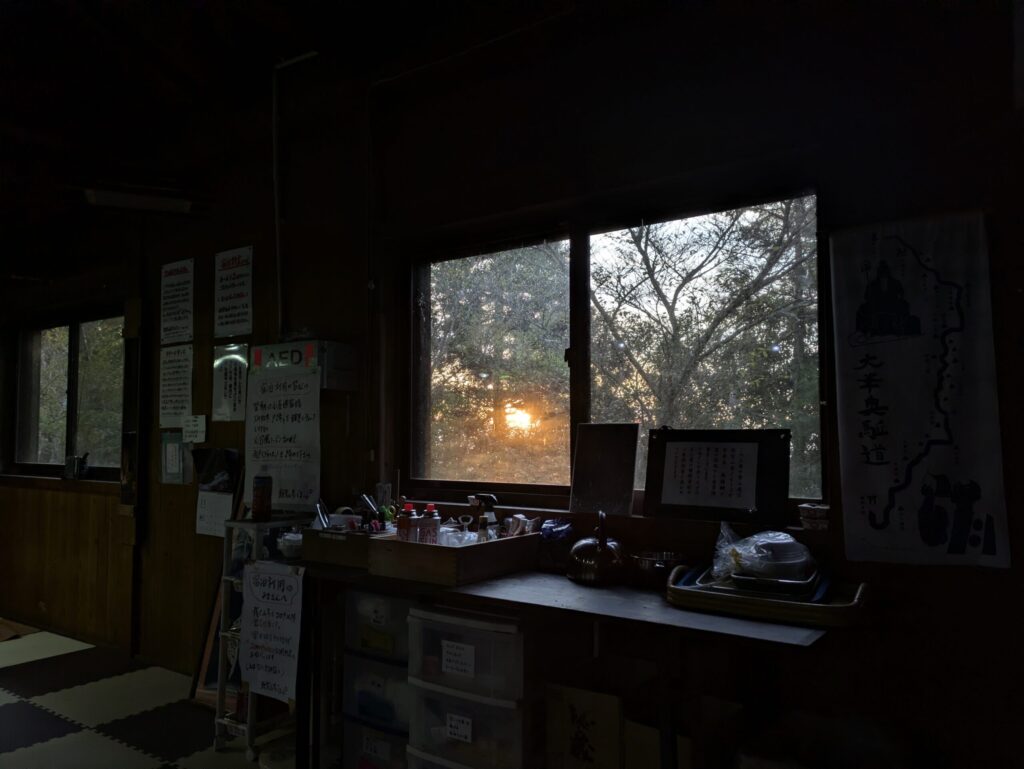

行仙宿内で朝食をいただく

メニューは、卵雑炊・プリン・カフェオレ。

日の出

準備をしていたら、陽が昇る。

行仙宿からも日の出を拝めるんだね。

「ストーンアート」(玄関横)

3本の足だから「八咫烏」で、番傘被ってる。

「新宮山彦ぐるーぷ」のキャラクター何かなと思って調べたけど、何も分からなかった(笑)

朝冷えており、薪ストーブを点けた

宿泊費(維持管理費用)は、一人当たり二千円以上/泊を屋内据付納付箱に納付することになっている(持経宿・平治宿も同様)。屋根付き、トイレ付き、毛布有り、薪ストーブあってほんと有難い。

掃除をして、行仙宿を後にする。

この小屋は、新宮山彦グループが浄財と奉仕活動により1990年6月に建てられた。

小屋完成まで、延べ985日を要した。

小屋の隣には、行者堂や管理棟がある。

行仙宿の収容人数は、「40人」。

因みに持経宿は「25人」、平治宿は「10人」となっている。

役行者(行者堂にて)

遅くなりましたが朝出発前に、礼拝させていただく。

展望台

行仙宿より徒歩3分程で着く。

ここから日の出を拝んでも良かったね(近いし)。

行仙宿内は携帯の電波届かないけど、ここは電波良好。

第18靡 笠捨山(かさすてやま)

熊野幹線鉄塔

奥駈道で、「3回」交差する。

傘捨越を過ぎた所、地蔵岳手前、香精山手前。

1回目、行仙岳を振り返る。

大峯八大金剛童子

巨木の檜・ブナが壮観だ。

大台ケ原方面(左)、熊野灘(右)

太陽が暖かい。

気温は0℃くらいだろうか。

3日目にして、やっと穏やかな朝を過ごす。

パステルカラーの山肌

緑や黄や紅など、鮮やかな森に心が躍る。

標高1150m程だと、これから紅葉な感じだ。

L字ブナ

変形具合がいいね。

四ノ川覗より八経ヶ岳方面を望む

眺望が開ける。

歩いてきた稜線が見え、高揚する。

本日Kさんも玉置神社までと同じ行程なので、抜きつ抜かれつな感じでご一緒に歩かせていただく。

ここは、四ノ川の源頭だから「覗」の地名が付いている。

(傘捨山直下)

朝陽に照らされ露岩群が白く浮き上がる

釈迦ヶ岳から孔雀岳の山肌は、五百羅漢など露岩が素晴らしい景観だな。

傘捨山直下の紅葉

この急登で、昔西行法師が傘を捨てて逃げたことから山名が生まれた。

傘捨山

道祖神が祀られている。

仙ヶ岳とも呼ばれる。

双耳峰の山で、遠くから見ると台地状の山塊となる。

山頂からの眺め

八経ヶ岳や大台ケ原の標高高い場所には、雲が掛かる。

奥にうっすらと大普賢岳(中奥)が見える。

葛川辻

傘捨山から200m一気に下る。

道標には、護摩木があるので礼拝し過ぎる。

第17靡 槍ヶ岳(やりがたけ)

2回目 地蔵岳(左)を見上げる

釈迦ヶ岳方面

雲が掛かり残念。

だが歩いてきた南奥駈道の山々は見える。

地蔵岳周辺は鎖場が多い。

大岩を登ると、「槍ヶ嶽」と書かれた行場がある。

銀鎖

地蔵岳一帯の銀鎖は、神戸の医師が早世された子息の供養にと寄贈された(感謝)。

地蔵岳(地蔵森)

かつては十津川郷の村人が雨乞いをした山だった。

山頂は痩せ細り休憩できる感じではない。

地蔵岳本尊

山頂巻道に、1975年上葛川の人々が立てた石仏が祀られる。

大台ケ原方面

地蔵岳から少し進むと、眺望が開けた。

そこで小休止をする。

この地蔵岳一帯は、「コウヤマキ」が多かった。

垂壁の壁(7m)を下りる Kさん

地蔵岳周辺でここが核心かな。

地蔵岳の岩場が終わった

不動明王像

第16靡 四阿宿(あずまやのしゅく)

四阿宿手前の紅葉

東屋の宿とも呼ばれる。

少し北にあるP1230は、「東屋岳」がある。

第15靡 菊ヶ池第14靡 拝返し(おがみかえし)

「菊ヶ池」から50m離れて、「拝返し」がある。

役行者がこの池に向かって蔵王権現の出現を祈ると、たちまち忿怒の姿を現したと伝えている。

第13靡 香精山(こうしょうざん)

香精山直下より地蔵岳(左)・傘捨山(右)を望む

香精山直下より奥高野の牛廻山(中)・果無山脈(左)・護摩壇山(右)

鉄塔により切り開かれた場所で、小休止をする。

思えばここを過ぎると、眺望がほぼ無くなる。

山頂周辺は紅葉が見頃

カエデやナラの自然林が多い。

山頂の眺望は、木々に囲まれ無い。

『細見紀』より「香精水」ありと書かれており、かつては貴重な霊水が湧いていた。

林業機械の集材機かな??

香精山から少し下りた所有る。

森の様子を見ても、二次林だから昔は植林だったのかな。

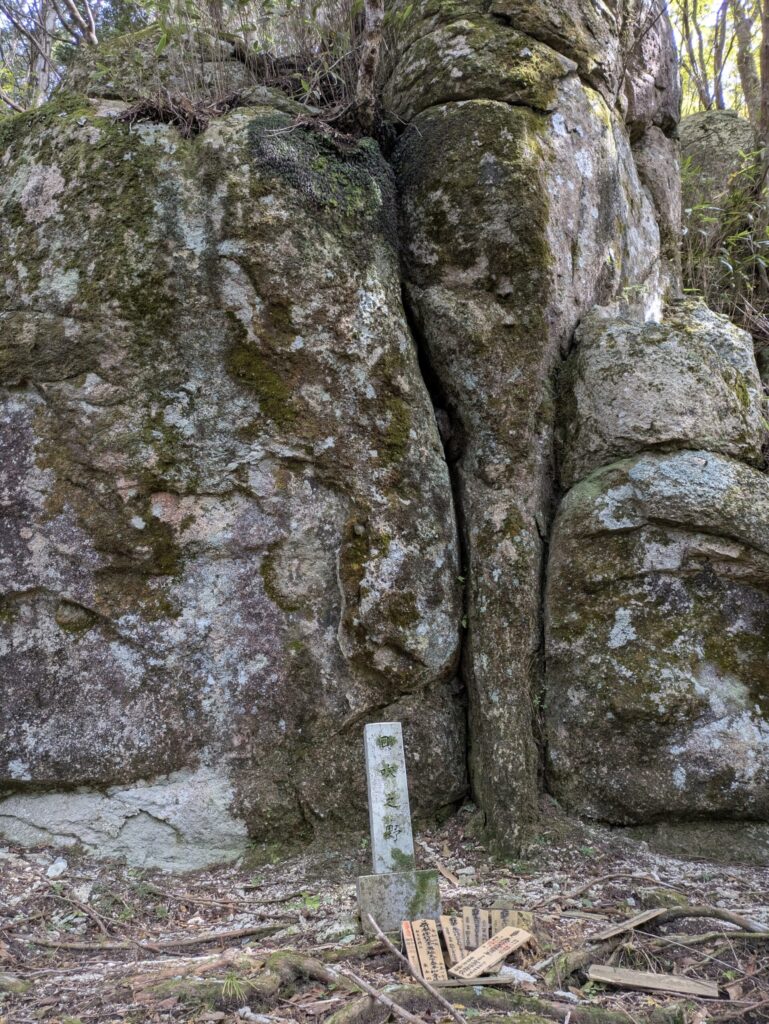

「貝吹之野」碑

香精山から15分程下ると、大岩が出てくる。

ここから上葛川集落に向けて法螺貝を吹くと、村人が竈に火をつけて山伏たちの食事を用意に掛かったと言われている。

更に杉林を下って行くと「金剛童子塔之谷」碑があり礼拝する

21世紀の森(十津川村)

木々の隙間より、「21世紀の森 森林植物公園」が見える。

明治の大水害により、古屋山が大きく崩落し出来た平地が「21世紀の森」となる。

もう一つ十津川村にある「谷瀬の吊り橋」も、大水害によりV字渓谷から土砂で埋まり河原になった。

参考にしている「大峯七十五靡」で、明治22年(1898年)夏の大水害が取り上げられていた。

8月16日 炎天下が続き雨乞を行うほどだった

8月17日 小雨が降り人々は歓声を上げる

8月18日~19日 暴風雨により民家があちこちで壊れる(線状降水帯発生)

(その当時、測候所が奈良県には無く、和歌山県田辺市の観測では170mm/時間の豪雨だった)

8月20日 雨はやっと小康状態

8月23日 十津川村の惨事を伝える為伯母子峠を越え、五條の郡役所に辿り着く

8月27日 救助隊が現地(十津川村)に到着する

10月 罹災者のほぼ全員が、北海道に新十津川町へ移住する

第12靡 古屋宿(ふるやのしゅく)

古屋宿手前の分岐

真新しい「空中の村(21世紀の森)」看板がある。

ここから3分程で、古屋宿に到着する。

かつては、西行もここに滞在し歌を詠んだ宿でもある。

平坦地で池もあり、水も恵まれ、宿泊施設も沢山あったようだ。

しかし先程述べたように、明治の大水害により宿は跡形も無く消え失せてしまう。

ここら辺は最低鞍部で、標高670m程になっている。

地蔵岳(標高1250m)から600m程下がった。

玉置山(標高1076m)まで再び登り返しがはじまる。。

第11靡 如意珠岳(にょいじゅがだけ)

如意珠岳山頂(P736)

如意宝珠埋納の伝説があり、千眺森とも呼ばれ眺めの良い山だった。

明治の大水害により山は崩壊し、窪地が見られたり変貌した山容の一端をうかがうことができる。

山頂より10分程進むと、大岩の上に「蜘蛛の口」の標石がある(礼拝)。

更に5分進むと、安政年間(1854-60)の地蔵様が祀られている(礼拝)。

更に3分進むと、「稚児之森」に着き、地蔵様が祀られている(礼拝)。

ここから林道京ノ谷線と奥駈道が並行して、玉置神社まで上がって行く。

奥駈道道標

林道と並行しているが、道が上手く付けられており舗装路を歩く箇所は10m位。

花折塚

南朝の大塔宮護良親王に従った、家臣の片岡 八郎(奈良県王子町出身)の墓所である。

1332年に玉置山に落ちてきた親王を護り玉置庄司の兵と戦い、討死にして祭られた場所と言われている。

後年その忠節を称え道行く人が、野の花を折って手向けたことから折華塚と呼ばれた。

明治14年石碑を建てた時に、大政大臣 三条実美が「折華塚碑」四文字を揮毫した。

「世界遺産 大峯奥駈道」碑

玉置山展望台前にある。

展望台より果無山脈を望む

眼下に十津川温泉郷が見える。

展望台より護摩壇山(中)・伯母子岳(右)を望む

雲で稜線隠れているが。。

展望台のトイレは使用中止だった。

10年前来た時は、普通に使えていたのにな、、

世界遺産碑から西峯(1123m)方面を望む

手前の天皇山(834m)は、檜山みたいだ。

熊野灘も見えるみたいだが、雲多くて残念。。

第10靡 玉置山(たまきさん)

かつえ坂

世界遺産碑から、玉置山への登りはブナ林の中を進んでいく。

香精山過ぎてから、広葉樹ではなく針葉樹だらけだったな。

玉置山

無線中継所のアンテナの横を過ぎて、山頂へと辿り着く。

山頂からは熊野灘方面を一望できる(雲であまり見えなかったけど)。

令和の大改修

社務所など改修工事中だ。

これはこれで貴重な写真だ。

工事期間は、令和2年から令和12年の予定みたいだ。

御本殿

礼拝し、無事ここまで来れたことを報告する。

巨杉が多い境内

結び

無事3日間歩き続け玉置山へ辿り着けた。

地蔵岳周辺は、鎖場が多く高揚した。

一番のビュースポットは、「四ノ川覗」だった。

振り返ると、歩いてきた奥駈道が見えるからだ。

ありがとうございました。