大峯奥駈道を歩いてきた。

熊野経由で玉置山(奈良県十津川村)まで来た。

— NR (@NRMeizin) November 1, 2025

10年振りの玉置山。

明日から3日間、大峯奥駈道を歩こうと思う。

天気は良さそうなので、奥駈道を味わい尽くしたい。 pic.twitter.com/G5Hw6ER4EH

1日目。

— NR (@NRMeizin) November 2, 2025

八経ヶ岳を登ったが、ガスガス…

高曇りの天気で残念だけど、視界は何とか良い。

紅葉も見頃になっている。 pic.twitter.com/fWpmRvM6sE

前回からのつづき

ルート

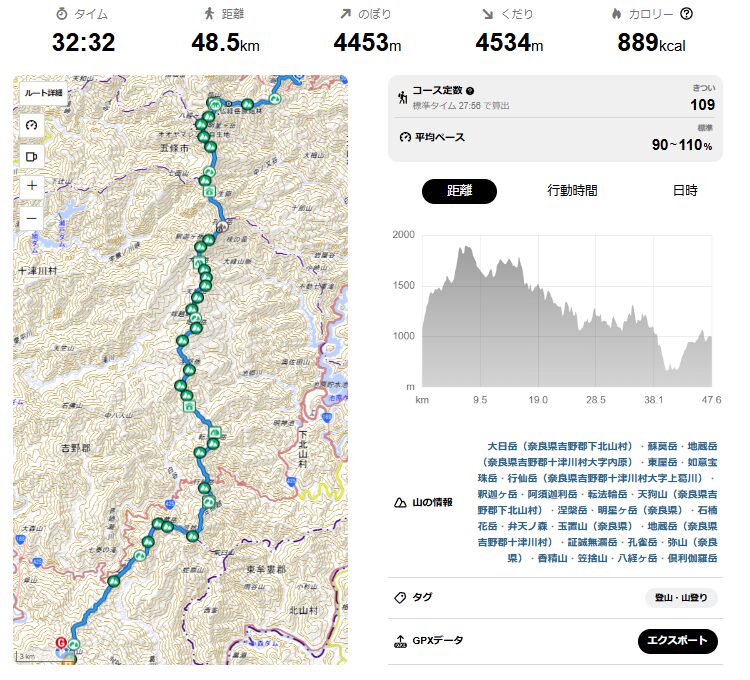

日程 :3日間(2025年11月2日~4日)

山域 :大峰山脈

メンバー:2人(自分含め)

距離 :48.5km(+4453m、-4534m)

1日目 :15.4km(+1573m、-943m)/行者還トンネル東-八経ヶ岳-孔雀岳

2日目 :17.6km(+1464m、-2088m)/釈迦ヶ岳-涅槃岳-行仙岳

3日目 :15.4km(+1406m、-1501m)/傘捨山-地蔵岳-玉置山-玉置神社P

水場 :鳥の目(孔雀岳手前)・玉置神社境内

避難小屋:弥山小屋・楊枝宿・深仙宿・持経宿・平治宿・行仙宿

トイレ :弥山小屋・持経宿・平治宿・行仙宿・玉置神社

宿泊地 :1日目 孔雀覗、2日目 行仙宿

スタート:行者還トンネル東

ゴール :玉置神社駐車場

スタート

道の駅 熊野・花の窟

登山前日より、登山口へ車回送する為家を夕方に出発する。

高速使って2時間程で、熊野へ到着。

夕方だったけど、渋滞も無かった。

三重県北部(13℃)と比べて、南部(16℃)はとても暖かく感じた。

車の温度計で、3℃程上がった。

3時間10分で、玉置神社駐車場へ到着(9℃)。

友人と合流し、行者還トンネルへ向かう。

酷道425号線 425ポスト

久々通ったけど、落石だらけでパンクに気を付けながら運転する。

途中、鹿やカモシカが多く出てくる。。。

そして上北山村麓でワンタッチテントで仮眠をとるzz

タイタン登山口

国道309号線の90番ポストにある登山口。

何登山口かよく分からないから、勝手に命名(笑)

理由は登って行くと、「タイタン号(廃車)」が停まっているから。

6時スタート予定だったけど、準備していたら15分程過ぎた。

登山口の気温は8℃。

とても歩きやすい気温だ。

だが歩きはじめは、寒いので雨具を着る。

行者檜

巨木の檜。

そして自然林がとても良い感じ。

タイタン広場

タイタン号が置いてある。

大普賢岳方面

先々週歩いた大普賢岳。

あの時はガスってて、あまり見えなかったけど、、

今日はよく見えている。

紅葉

稜線が近くなると、ブナやナラの紅葉が良い感じだ。

大峰奥駈道

稜線へ出ると、正面に八経ヶ岳を拝むことができた。

先々週は、一度も見れなかったからとても高揚する。

逆に、行者還岳は雲が掛かり見えない。。

行者還東口から歩くなら、こっちのタイタン尾根が良いかな。

先々週の一ノ垰へ突き上げる尾根は、針葉樹が多い。

タイタン尾根は、広葉樹が多くて歩いていて気持ちがいい。

雲が多い

雲多くて、太陽が隠れる。

見えているのは、尾鷲の山々だろう。

八経ヶ岳

歩いて行く尾根が見える。

紅葉も見頃でいいね。

左奥は、仏生ヶ岳。

第57靡 一の多和(いちのたわ)

第57靡 一の多和(いちのたわ)

古来は、「小池宿」とも呼ばれていた。

昔はここに小屋があり、修行一行を接待していたとのこと。

峰中に、多和と呼ばれるのが3箇所(㊻船の多和・⑥金剛多和)ある。

逆峰で数えて、第一番目に当たるのでこのように呼ばれた。

先々週よりだいぶ紅葉が進んだな。

仏生ヶ岳(左)

P1516より眺める。

山肌の紅葉がいいね。

近く見えるけど、弥山・八経ヶ岳・明星ヶ岳を越えて行くので遠いな。。

振り返ると大普賢に雲が掛かる

仏生ヶ岳(右端)・孔雀岳(中)

今日の目的地孔雀岳が見えた。

そこから少し進むと、「行者還トンネル西口登山道」と合流する。

さすが百名山。

人が一気に増える。

日曜日だけあって、前泊の人達も下りてくる。

第56靡 石休宿(いしやすみのしゅく)

第56靡 石休宿(いしやすみのしゅく)

木の根を噛む岩がある。

明治以降の修行者が、岩を神が宿る御旅所の石休場として靡きにしたと言われる。

何より、モミジの紅葉がいい。

この辺りから、広葉樹だけでなくトウヒなど針葉樹が増えてくる。

第55靡 講婆世宿(こうばせのしゅく)

弁天の森

苔生していいね。

冬枯れで辺りは、明るい。

講婆世宿は、飛騨の国の僧「講婆世僧正」の墓所。

中世まで木像があったみたいだ。

ここで礼拝をする。

理源大師聖宝像

弁天の森から更に進むこと20分程で、元禄5年(1692年)に鋳造された等身大の銅像が聖宝の宿に安置されている。

聖宝は、役小角以来絶えていた峰入りを再興させた人物。

また「天智天皇(在位:668-672)」の後裔と言われ、空海の実弟「真雅」(法光大師)に従い出家。

この銅像の前に、七ツ池の一つ「聖宝ノ池」がある。

木階段がつづく

八経ヶ岳の登山道イメージは、これ(木階段)しかなかった。

しかし実際は、弥山小屋手前だけだった。

赤いザックの方と、何度か談笑させてもらった。

愛知県の方で、百名山を登っているみたいだ。

八経ヶ岳では、56座目と言って笑顔が印象に残っている。

展望台(弥山小屋手前)

熊野灘や紀伊半島の山々が一望できる。

山上ヶ岳(中)、大普賢岳・行者還岳(右)

先々週歩いていた尾根が見えて嬉しい。

山肌の紅葉もいい。

大台ケ原方面

大台ケ原が一望できるし、眼下に一ノ垰からの歩いてきた尾根が見渡せれる。

大勢の登山者が眺望を楽しむ

「弥山(まで)200(m)」プレート

第54靡 弥山(みせん)

シラビソ・トウヒの森と苔

古代インド思想の宇宙の中心をなす「須弥山」を引いて、「弥山」と呼ばれるようになった。

弥山小屋

1994年に建て替えられた小屋。

250人収容できる大きな小屋。

弥山神社

行者像が祀られており、日本で一番古いとの話もある。

八経ヶ岳

縞枯れがある。

第53靡 朝鮮ヶ岳(ちょうせんがたけ)

苔むした「頂仙岳遥拝の標石」

弥山の西に位置する「P1819(大黒岩)」を頂仙岳と取り違えていたみたいだ。

弥山小屋から南に進んだ所にある。

第52靡 古今宿(ふるいまじゅく)

オオヤマレンゲ保護区の中にある靡

「水の元」(源流)と近代の文献に書いてあり、奥駈道から西側の谷に下った所にあった行所であろうと想像するだけみたいだ。

現在は、「朝鮮ヶ岳」靡より5分程歩いた南に位置する。

第51靡 八経ヶ岳(はっきょうがたけ)

八経ヶ岳山頂

近畿最高峰の、1.915m。

「仏経ヶ岳」とも呼ばれていた。

役行者が「法華経」八巻を埋納したとの伝説からこの名が付いたと言われる。

あいにくのガス。。。

そして風も強く、視界も無いので写真を撮り進む。

一瞬だけ雲が取れるが、、、

第50靡 明星ヶ岳

明星ヶ岳山頂

弥山辻から数分で山頂へ着く。

道標など何も無い。

下りて行くと、丁度登山者が明星ヶ岳山頂を分からず彷徨っていた。

八経ヶ岳方面の視界が一瞬開く

歩いてきた奥駈道が見える

また斜面の紅葉が綺麗。

第49靡 菊の窟(きくのいわや)

菊の窟

なぜ菊なのか謎は不明みたいだ。

分かっていることは、「験法宿」だったこと。

弥山辻から数分で着く。

第48靡 禅師の森(ぜんじのもり)

森の中より七面山を望む

「検増童子」と刻まれた岩があると言われている。

森に向かい礼拝しているみたいだ。

ただ行所を見つけることが出来なかった。。

P1767の近くだと思われる。

崩落により視界が開ける

仏生ヶ岳(左)・釈迦ヶ岳(中奥)・七面山(右)。

眼下に、大峰の桃源郷と呼ばれる「神仙平」が広がる。

雲って分かりづらいけど、紅葉が素晴らしい。

第47靡 五鈷嶺(ごこのみね)

鎖場と梯子

梯子の固定が緩々で、昇降は少し不安がある。

五鈷嶺

持つだけで厄を避け願い事が叶うという、密教法具の「五鈷杵」の呪力とその形状から名が付いたと思われる。

ここで初めて登山者とすれ違う。

太尾登山口からスタートし弥山小屋で宿泊され、ピストンされるみたいだ。

この後も、もう一組すれ違う。

行者還分岐~弥山~八経ヶ岳~弥山辻は、人が多いけどそこ以外はほんと人が居ない。

落葉絨毯と七面山

ここら辺の奥駈道は雰囲気がいい。

五鈷嶺を振り返る

八経ヶ岳や明星ヶ岳は雲の中。。

第46靡 舟の多和(ふねのたわ)

舟の多和

ここら辺を「楊枝の森」とも呼ばれる。

今朝歩いた「一の多和」につづく「二の多和」でもある。

ここの鞍部が、船の底のような形をしていることから名付けられた。

金剛童子を表す、三角形の石がある。

振り返ると五鈷嶺とガレが見える

ここから見ると、あのガレをトラバースしたんだと驚く。

右奥には、大普賢岳も見える。

八経ヶ岳は相変わらずの雲。。

台高山脈方面

南縦走路の「コブシ嶺」の大ガレを見れる。

左は、大台ケ原も見える。

第45靡 七面山(しちめんさん)

七面山遥拝所

奥駈道沿いに石標が立つ。

かつてこの界隈(神仙平含む)で、役行者が七日間迷い込んだと言われる。

仏生ヶ岳(左)・釈迦ヶ岳(右)

あんなに遠かった仏生ヶ岳。

目前と迫ってきた。

孔雀岳は、仏生ヶ岳に隠れ見えない。

第44靡 楊枝の宿(ようじのしゅく)

楊枝宿

2001年に建てられた、二階建ての綺麗な小屋。

トイレは無い。

水場が小屋から10分みたいだ。

七面嵓

高さ300mの岩壁が素晴らしい。

楊枝宿から直ぐの場所から見渡すことができる。

第43靡 仏生ヶ岳(ぶっしょうがたけ)

トウヒとミヤコザサ

仏生ヶ岳遥拝所

幽玄な森に包まれる。

大峰山脈に於いて、八経ヶ岳に次ぐ2番目の高さである。

仏生ヶ岳の東西の谷に「五百羅漢」等奇岩群があり、釈迦如来が誕生した「仏生国」から由来されたと言われる。

ダケカンバと釈迦ヶ岳

奥駈道でダケカンバ??と思い撮影する。

モミと苔の森

ここら辺もいいね。

「モミ」と「トウヒ」は区別が難しい。

樹皮が、「トウヒ」やや紫色・「モミ」乳白色。

振り返ると 仏生ヶ岳(右)・七面嵓(中)

仏生ヶ岳西尾根の紅葉がほんといい。

もう少し明るければ、、

第42靡 孔雀岳(くじゃくだけ)

鳥の水

奥駈道沿いで、貴重な水場がある(今日初めての水場)。

深仙宿まで行けると良いんだが、時間的に厳しい。(15:30)

ここで水を7L汲む。

写真で分かるように、ちょろちょろ。

水を汲むのに、30分近く掛かった。

(涸れていなくて良かった)

水入れるとザックはきちんと締まらず、ストラップで何とか締めれた。。

孔雀岳

山頂に寄ってみる。

山頂からは、大台ケ原が一望できる。

尾鷲・熊野の山々が見える

眼下の雲海は、池原ダム。

夕日に照らされる苔

孔雀覗 極楽の東門

断崖絶壁の覗き行場。

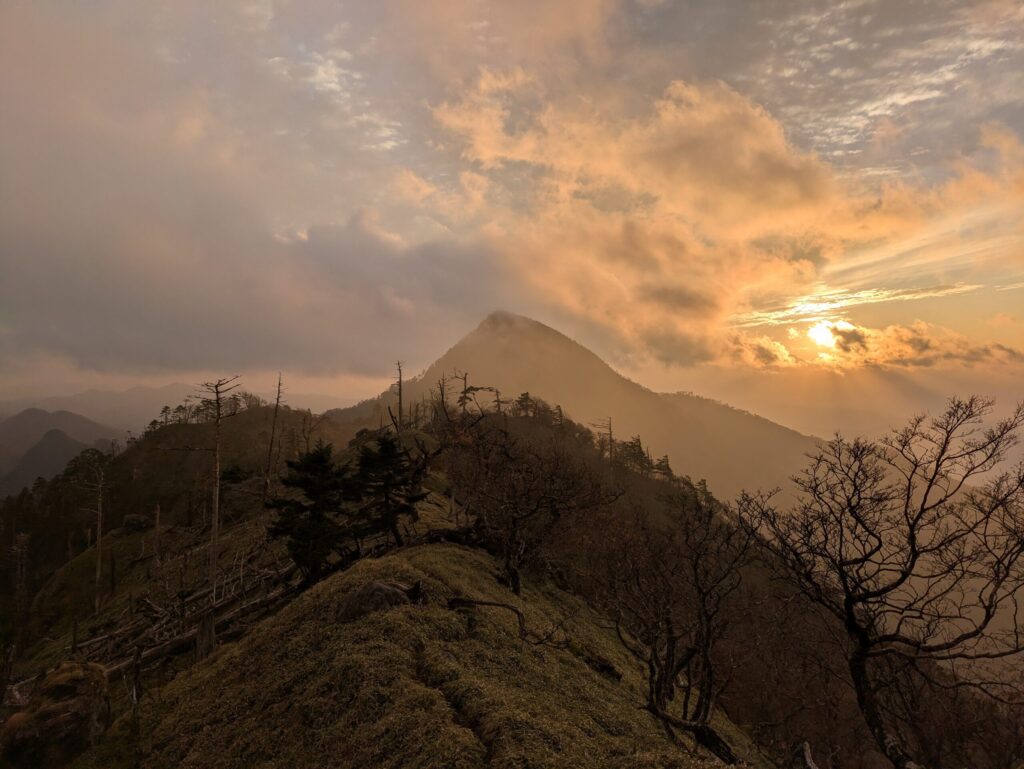

釈迦ヶ岳と夕日

凄い!!!

ここまで歩いてきて良かったな。

真っ赤に染まる「仏生西尾根」の山肌

ビバーク地

日没し進むのを諦め、風が遮られる場所で設営する。

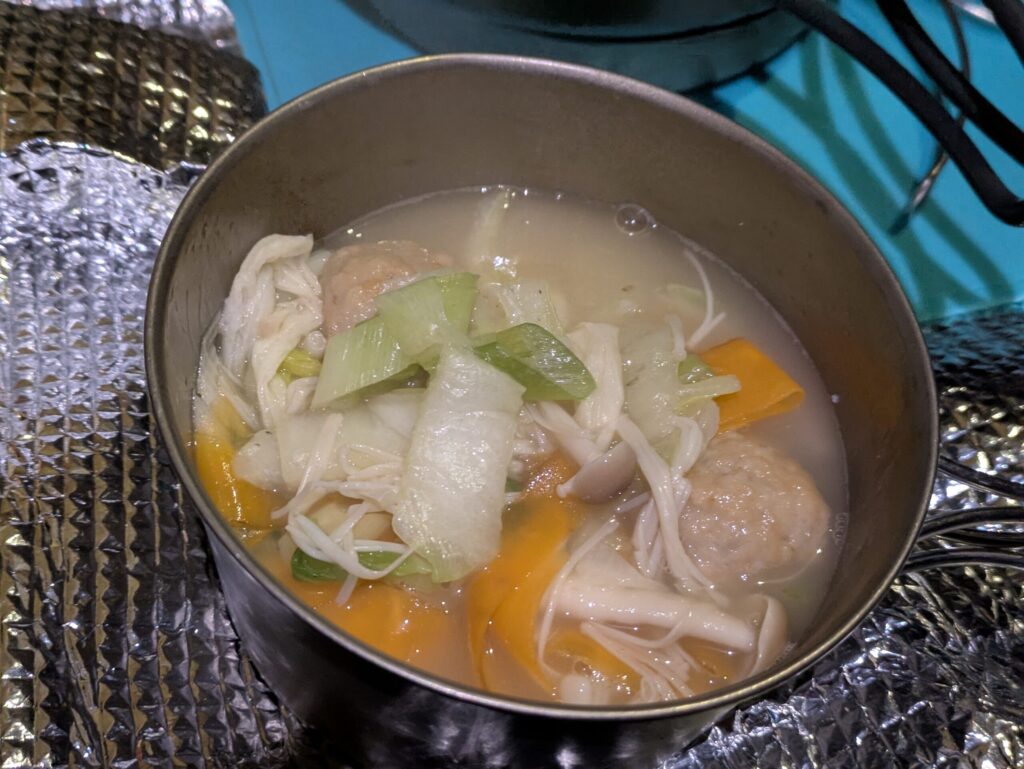

「濃厚白湯 たっぷり肉団子鍋」

30個の肉団子と具たくさんの野菜。

食べれるかと不安だったが、二人でペロッと食べれた。

アルファ米のおこわも食べる。

夜は風が強くて(稜線)、ほんと寒かった。。

稜線0℃位だと思われる。

結び

紅葉が見頃かと思ったら、標高1700mくらいは終わっていた。

八経ヶ岳周辺を除けば、殆ど人が居らず静かな奥駈道を歩ける。

11月2日だけど、既に山は冬だった。

稜線歩き(奥駈道)は、終始北風が冷たくウィンドシェルが手放せなかった。

一日の最後に、夕陽が見れてとても高揚したな。