大峯奥駈道を歩いてきた。

2日目。

— NR (@NRMeizin) November 2, 2025

昨日の夕方は釈迦ヶ岳が綺麗に見えた。

今は暴風雹の釈迦山頂。

紅葉と樹氷が綺麗だ。 pic.twitter.com/jSRsXiO0Fa

前回からのつづき

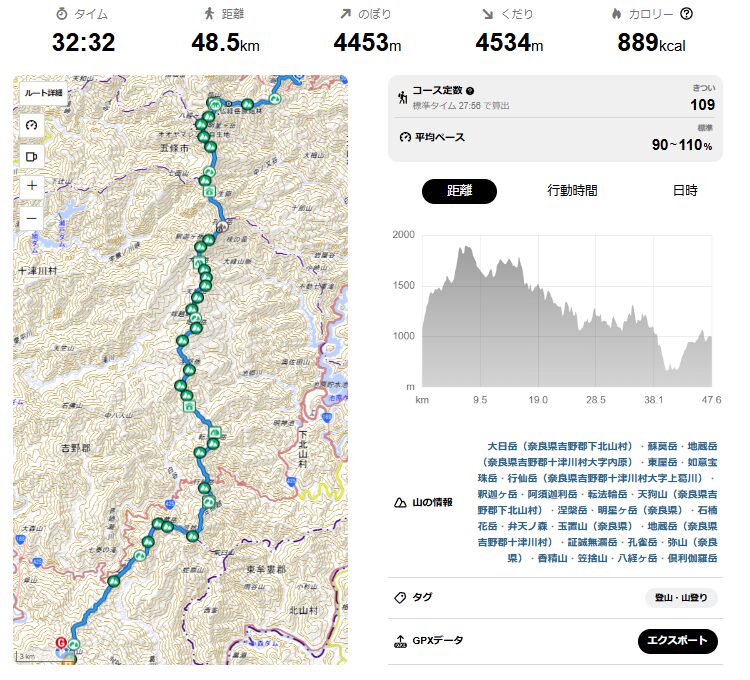

ルート

日程 :3日間(2025年11月2日~4日)

山域 :大峰山脈

メンバー:2人(自分含め)

距離 :48.5km(+4453m、-4534m)

1日目 :15.4km(+1573m、-943m)/行者還トンネル東-八経ヶ岳-孔雀岳

2日目 :17.6km(+1464m、-2088m)/釈迦ヶ岳-涅槃岳-行仙岳

3日目 :15.4km(+1406m、-1501m)/傘捨山-地蔵岳-玉置山-玉置神社P

水場 :鳥の目(孔雀岳手前)・玉置神社境内

避難小屋:弥山小屋・楊枝宿・深仙宿・持経宿・平治宿・行仙宿

トイレ :弥山小屋・持経宿・平治宿・行仙宿・玉置神社

宿泊地 :1日目 孔雀覗、2日目 行仙宿

スタート:行者還トンネル東

ゴール :玉置神社駐車場

スタート

チーズリゾット

朝食を頂く。

昨晩は雨(雹)風が強くて、夜中に目が覚め寝れなかった。

しかも夏シュラフ。。

寒くて寝れなかった。

せめて春秋用シュラフにすれば良かったと後悔。

2日目スタートする

北西風雨が強く体に打ち付ける。

この稜線は、日ごろから風が抜ける場所なのか、、

ブナなど木々が、風下側へ傾いている。

第41靡 空鉢岳(くうはちだけ)

鐺返し

ここから鎖場や岩場がはじまる。

↑稜線の風の様子

写真じゃイマイチ伝わらないけど、動画だと少しは伝わるかな・・

ザック背負ってても、吹き飛ばされそうなくらい強風。

蔵王権現(青銅製)

大正時代に大阪仏立会から寄進された。

強力の岡田様により、釈迦ヶ岳如来像と共に一緒に運ばれてみたいだ。

蔵王権現の辺りを、「椽の鼻」と呼ばれこの界隈で一番の絶景みたいだ。

絶景に程遠く、強風でこの場に居るのも必死だった。。

下界は晴れてるのか、、

朝陽に照らされた紅葉の山肌がとても美しく、羨ましかった。

そして右手に「空鉢岳」が見えるらしいが、ガスって見えない。

鉄鉢岩(弥勒岩)

巻道はしっかりしている

鎖場

6人の大学ワンゲル部が抜かしていく。

昨晩は、楊枝宿で泊まり前鬼へと下りるみたいだ。

友人がストックを笹の中で落とし探し中、通過時にワンゲルの一人の方が見つけてくれた(感謝)

馬の背

ここが一番危険みたいだ。

晴れていたら断崖絶壁で、高度感抜群みたい。

ただガスって下は見えないけど、強風で慎重に渡る。

第40靡 釈迦ヶ岳(しゃかがたけ)

釈迦如来像

先程も述べたが、大峯登山史上最強の強力「岡田 雅行」氏により担ぎ上げられた。

身長185cm、体重110kgの巨漢。

如来立像の、高さ3.6m・台座の重さ134kg。

吉野鉄道「六田駅」(上市の手前)から馬車で3日間かけて、前鬼口まで運ぶ。

前鬼口から山上まで、人力で運ばれた。

樹氷と釈迦如来像

今シーズン初めて見たな。

雹が降っている

お陰で誰も居ない。。

第39靡 都津門(とつもん)

胎内くぐり

胎内くぐりの行場で「極楽の東門」とも呼ばれる。

直径1m程の穴を潜り抜け一周するもので、「両童子岩」と共に奥駈道随一の命がけ行場。

昭和35年最後に、危険のため行場は中止。

この界隈の岩は、石英斑岩からできている。

そのため最初は小さな穴だったが、修行者が衝撃を与え穴を大きくしたと言われている。

行場から大台ケ原が雲の隙間から見える

眼下には、十六羅漢あるみたいだが曇って見えない。

第38靡 深仙宿(じんせんのしゅく)

大日岳

右奥には、南奥駈道が見えてきた。

高度を下げていくと、雲が取れてきた。

深仙宿(青屋根)と灌頂堂

平安・江戸時代は、ここで長期間逗留修行の場となっていた。

天界の中心である「中台八葉」を意識して、意図的に七十五靡の真ん中に置いたのではないかと言われている。

堂内

役行者・不動明王・八大金剛童子・智証大師・理源大師などが祀られる。

8人程が泊まれる避難小屋(深仙宿)がある。

黄色テントの方(外国人)やテン泊された2人の方が、小屋の中に居られた。

昨晩女性ソロの方(以下:Kさん)が小屋内に泊っており、気を遣い外でテン泊したみたいだ。

小屋で水分や行動食を食べる。

時折雨や雹が小屋の屋根に打ち付ける。

しばし休息し、小屋を後にする。

第37靡 聖天の森(しょうてんのもり)

昔は祠や鳥居があったみたいだが、今は何もない。

大岩の下が行場となっている。

聖天とは「歓喜天」のことで、智慧と幸運を授けるヒンドゥー教の神であった。

仏教に取り入れられ三千世界を守護する守護神となった。

それを大峯山中に勧請して、念持仏としたみたいだ。

オオイタヤメイゲツの木々が紅葉して綺麗だ。

「第36靡 五角仙(ごかくせん)」は、分からず過ぎてしまった。

第35靡 大日岳(だいにちだけ)

大日岳

奥駈道から逸れて大日岳へと道がつづく。

道標には、危険と書かれていた。

行きたい気持ちもあったが、今日の行程を鑑みて鞍部から礼拝させていただいた。

「第34靡 千手岳(せんじゅだけ)」は、大日岳の東にあるのでまたの機会に行きたい。

第33靡 二つ岩(ふたついわ)

太古の辻

明治元年「神仏分離」明治5年「修験道廃止令」により、奥駈道は断絶する。

1984年「新宮山彦ぐるーぷ」により南奥駈道(45km)が整備される。

辻には、「背くらべ石」とも言われる1.5m程の立石がある。

第32靡 蘇莫岳(そばくだけ)

蘇莫岳より大日岳を望む

雲が無ければ、釈迦ヶ岳山頂も望めるだろう。

薄っすら奥駈道が見えている。

地形図では、P1521にあたる。

山頂の左手にある大岩は、仙人が蘇莫者を舞う石舞台がある。

蘇莫者とは、「雅楽の舞楽の曲名で、笛の名人が山で笛を吹いた」故事に基づいている。

第31靡 小池宿(こいけのしゅく)・第30靡 千草岳(ちぐさだけ)・第29靡 前鬼山(ぜんきさん)・第28靡 前鬼三重滝(ぜんきのさんじゅうのたき)は、稜線から外れている為またの機会に。

陽が差し込み 紅葉が映える

蘇莫岳より下り南奥駈道が一望できる

天狗岳(右)・地蔵岳・傘捨山(中奥の台地状)が見えて、熊野灘(左)も見える。

大台ケ原(左)・コブシ嶺(中)

コブシ嶺に陽が当たる。

第27靡 奥森岳(おくもりだけ)

天狗山手前より 釈迦孔雀方面を振り返る

曇っていても、綺麗な紅葉だな。

晴れていたら、もっと綺麗だろうな。

天狗山からも、釈迦孔雀稜線や熊野灘を一望できる。

奥守岳(中)・地蔵岳(左)・中八人山(中奥)・傘捨山(左奥)

奥守岳は、標高1476m程の台地状にあたる。

嫁越峠よりコブシ嶺を見渡す

奥守岳から下ると、嫁越峠になる。

昔は、嫁越峠は奥守岳にあった。

嫁越峠は、「ブナノタワ」と呼ばれていた。

江戸時代末に十津川郷滝川村から、この峠を越え五鬼助・五鬼継家に妻女が嫁いでいる。

女人禁制の時代、この峠の巾三尺のみ女性の通行が許されていた。

天狗の稽古場

嫁越峠から少し登った場所に、平坦なブナ広場が広がる。

第26靡 子守岳(こもりだけ)

子守岳より 熊野灘方面を望む

子守岳は、地形図上で「地蔵岳」にあたる。

子守岳より 涅槃岳(中)、傘捨山(中奥の台地)

写真では見えないが、送電線が見える。

それにより、傘捨山と地蔵岳の位置が分かる(山の鞍部を送電線が通る)。

第25靡 般若岳(はんにゃだけ)

般若岳より涅槃岳を望む

P1328の南側に位置する般若岳。

滝川辻

ここから西へ延びるカリヤス尾を下ると、日本の滝百選「笹の滝」がある。

ここら辺から標高1300mになる。

樹林帯の中を歩く時間が増えてくる。

それでも紅葉の自然林がとても清々しい。

第23靡 乾光門(けんこうもん)

これは間違いみたいだ。

滝川辻と涅槃岳の鞍部は、「低多和(ひくたわ)」と呼ばれている。

巨木のブナ

奥駈道を歩いていて、久々大きなブナを見た気がする。

低多和付近にて。

第24靡 涅槃岳(ねはんだけ)

涅槃岳直下のブナ林

陽が差し込み、紅葉がいい。

「涅槃」とはサンスクリット語のニルヴァーナの音写で、すべての煩悩の火が吹き消された状態、すなわち安らぎ、悟りの境地を指す。

第23靡 乾光門(けんこうもん)

ヒメシャラ林の中を抜けていく

涅槃岳直下より傘捨山、奥には果無山脈を見渡すことできる

証誠無漏岳直下より熊野尾鷲の山々を望む

証誠無漏岳(P1301)は、大日如来を中心とする信仰に基づいた聖地にあたる。

「細見記」では、四十二の宿の一つ「拝返りの宿」「乾光門」と言われる。

発心門・等覚門・妙覚門・乾光門の四門を越え、権現・釈迦・弁天などの護法善神を拝み返すという意味がある。

証誠無漏は、「清浄無漏」を意味する。

山頂からの眺望は無い。

山頂より少し下った所に、ブナの大木がある。

その後5m程の鎖場がある。

阿須迦利岳を越え下りがはじまる

200m程下ると持経宿へと着く。

モミやヒノキが多い。

とても歩きやすい道となっている。

第22靡 持経宿(じきょうのしゅく)

持経宿

1979年ここに建てられた。

理由は、大日岳から玉置山(約60km)の中間地点にあたるとされる。

その他林道があるや、水場(400m)が近いなどある。

不動明王像

持経宿の隣に、不動堂があり祀られている。

持経宿の前のベンチで小休止をとった。

温度計が置いてあり、見ると「3℃」。

そんな寒いのかと驚く。

道理で、雨具のパンツを履いたままだったのか。

(夏タイツを着用)

持経千年檜(左)・不動明王堂(右)

持経宿より10分程奥駈道を歩くと出てくる。

「森の巨人たち百選」の奈良県代表の檜となっている。

檜転倒防止にワイヤーで保たれている。

持経千年不動尊

虹が見える

ブナ・モミ・ツガ・ナラの木々がとても美しい

第21靡 平治宿(へいじのしゅく)

平治宿

1991年に建て替えられた。

平治宿の辺りに住んだ怪力無双の山人の名が宿命となったと言われる。

転法輪岳付近の森

陽が当たったのもあるが、この周辺の森の雰囲気がいい。

平治宿でまた機会があれば泊ってみたいものである。

傘捨山(右)・行仙岳(中)・茶臼山(左)

木々の隙間から、奥駈道が望める。

倶利伽羅岳直下は、ルンゼを這い上がり山頂へ着く。

倶利伽羅岳(P1252)より釈迦ヶ岳方面を望む

雲が無ければ一望できたことだろう。

あの稜線に雲が掛かるところから歩いて来たなと思うと、感慨深い。

そこから奥駈道を歩いていくと、西斜面は広葉樹・東斜面は針葉樹になる。

第20靡 怒田宿(ぬたのしゅく)

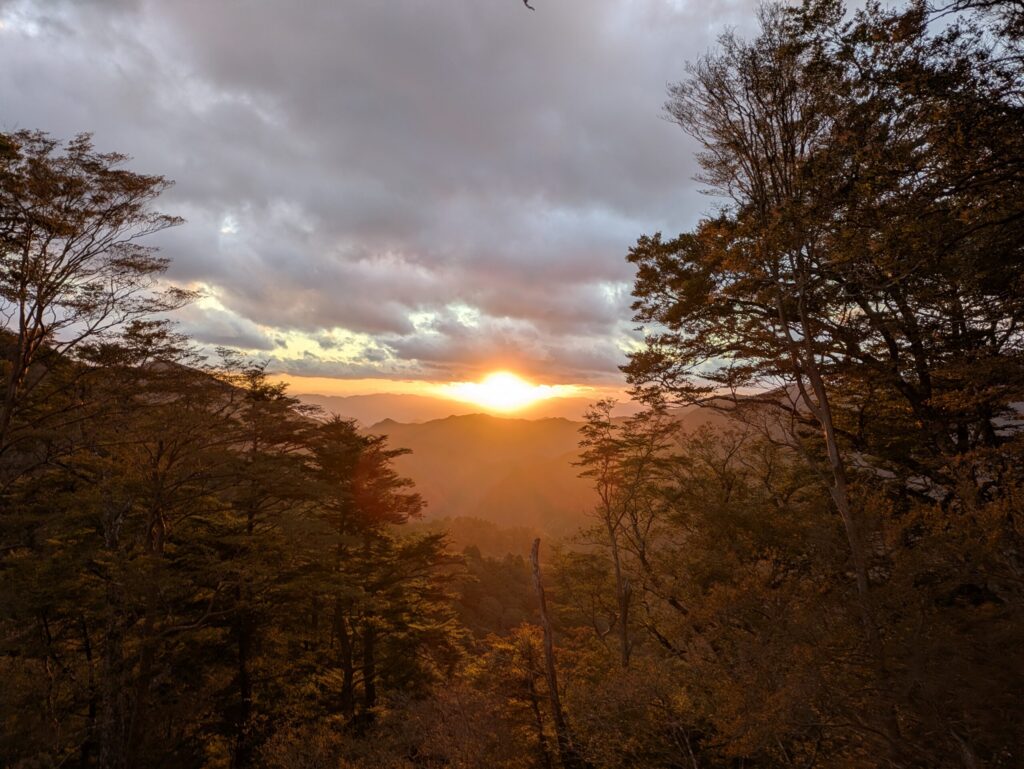

果無山脈へと沈みゆく夕陽を横目に進んでいく

日没後に、怒田宿へと着く。

明治15年「実利行者」により、怒田宿を完成させた。

しかし大正時代には、屋根の大半は無かったと言われている。

第19靡 行仙岳(ぎょうせんだけ)

NHK中継塔(行仙岳西側)

行仙岳には、人工物がある。

NTT無線中継所(行仙岳東側)もある。

人工物のおかげで、山々の眺望が遮られている。

ここから行仙宿まで、ヘッデンを点けて歩く。

行仙宿(次の日朝に撮影)

18時前に行仙宿へ着く。

平日なので誰も居ないかと思ったら、先客がお二方居られた。

何よりも心配していた、「水」。

無ければ水を汲みに行かなければならない。

お二方に聞くと、ポリタンクに水有りますとのこと。

ほっとした。

色々お話していく中で昨晩「深仙宿」泊まっていた、Kさんだった。

もう一人の方は地元民(奈良市内)のMさん。

山談義は尽きず、時間が過ぎていく。

夕食

ピラフ・ハンバーグ・高野豆腐・味噌汁

デザート

薪ストーブ

寒かったので使わせてもらう。

薪が横に置いてあり、とても感謝感激。

靴や靴下はべちゃべちゃに濡れていたが、朝には乾いており感謝。

薪ストーブを点けて、小屋内11℃まで上がる(到着時8℃)。

敷き毛布と掛け毛布が置いてあり、有難く使わせて頂く。

結び

雹からはじまり、綺麗な夕陽で終わった。

釈迦ヶ岳の晴れを期待したけど、2度目の登頂も虚しく終わる。

色々ありすぎて、2日目も濃厚な日だった。

南奥駈道からは、誰にも会わず静かな稜線を歩けた。

山が深く、森が綺麗で写真ばかり撮って進まなかった。