大峯山脈を歩いてきた。

大峯の釈迦ヶ岳へ来た。

— NR (@NRMeizin) November 16, 2025

最高の天気に感謝。

一昨日歩いた山上ヶ岳や、2週間前に歩いた八経ヶ岳など絶景が広がる。 pic.twitter.com/qz3qkRZj4k

釈迦ヶ岳の後は、大峯奥駈道の大日岳の行場へ行った。

— NR (@NRMeizin) November 16, 2025

鎖場の高度感あって緊張する。

のんびりと過ごし、朝から夕方までのんびりと大峯山脈を堪能できた。 pic.twitter.com/fTyzf2YOUa

前回の備忘録

↑一昨日に大峯山脈を歩いた。

2日振りだ(笑)

11/2にも歩いた、釈迦ヶ岳。

2週間前は、曇りで何も見えなかった。

初めて来た時も、吹雪。

3度目の正直になるのか・・・

ルート

ルート:太尾登山口~釈迦ヶ岳~深仙宿~大日岳~深仙宿~太尾登山口

距離:11.0km(+833m)

太尾には、2015年11月に来て以来、約10年振りとなる。

終始ガスって何も見えなかったから、楽しみである(晴れ予報)。

11月初旬に歩いた時パスした、大日岳の靡へ行く。

スタート(1300m)

8時前に太尾登山口へと着く。

既に多くの車が駐車されていた。

登山口横に、綺麗なトイレがある。

準備しぼちぼちと歩きはじめる。

八経ヶ岳方面

登山口の階段を数段昇ると、直ぐにコレ。

もう優勝だ(早い)。

手前の岩壁は、七面山南壁。

奥に八経ヶ岳、右に仏生ヶ岳が見渡せれる。

冬枯れのブナの森から釈迦ヶ岳山頂が見えた

歩いてきた道を振り返る

八人山(中)、傘捨山(左奥)、南奥駈道・熊野灘(左)を見渡せる。

どこを見ても雲一つない天気。

これがほんとの山日和か。

八経ヶ岳と七面山南壁

古田ノ森(1618m)

八経ヶ岳(左)、釈迦ヶ岳(右)

何枚も同じ写真撮って進まない、、

大阪・神戸市内が見えて、奥に六甲山が見える

千丈平

池には薄く氷が張っている

テン場

5張りある。

テント乾かしがてら、お散歩に出掛けたんだな。

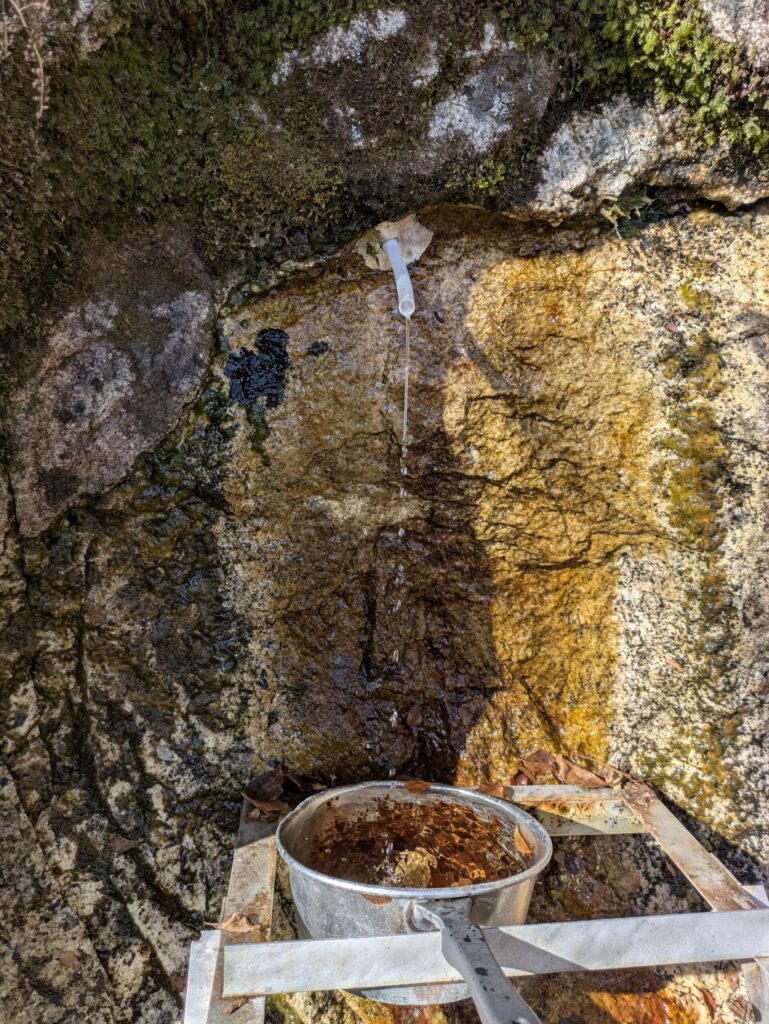

かくし水

ちゃんと水が出ている。

有難いね。

ここでテント泊もいいね。

第40靡 釈迦ヶ岳(1799m)

釈迦如来像

大峯登山史上最強の強力「岡田 雅行」氏により担ぎ上げられた。

身長185cm、体重110kgの巨漢。

如来立像の、高さ3.6m・台座の重さ134kg。

吉野鉄道「六田駅」(上市の手前)から馬車で3日間かけて、前鬼口まで運ぶ。

前鬼口から山上まで、人力で運ばれた。

3度目の正直で、やっと晴れの釈迦如来像を拝むことができた。

天気も良くて、多くの登山者(10人程)で山頂は賑わっていた。

八経ヶ岳方面

左から奈良盆地、八経ヶ岳、山上ヶ岳、仏生ヶ岳、台高山脈、高見山地が見渡すことができる。

大台ケ原方面(中)

孔雀岳(左)や稜線の左右に立ち上がる露岩群(五百羅漢)が綺麗に見える。

仏教において最高の悟りを得た釈迦の弟子たちを「羅漢」に見立てて、五百や十六と呼ばれている。

南奥駈道を望む

双耳峰の傘捨山が見える。

その左奥の三角錐は、大雲取山だと思う。

絶景の山頂にて大休止をした。

太尾方面

それでは大日岳へと歩いて行く。

歩いてきた太尾の尾根が一望できるのは、とても高揚する。

南奥駈道を眺め下って行く

2週間前は雹が降って、景色どころでは無かった。

こんな景色だったんだと思いながら歩く。

その時ここら辺は、笹がビタビタで濡れるし滑るしでほんと気が抜けない下りだった。

大台ケ原や五百羅漢を横目に下って行く

第39靡 都津門(とつもん)

胎内くぐり

胎内くぐりの行場で「極楽の東門」とも呼ばれる。

直径1m程の穴を潜り抜け一周するもので、「両童子岩」と共に奥駈道随一の命がけ行場。

昭和35年最後に、危険のため行場は中止。

この界隈の岩は、石英斑岩からできている。

そのため最初は小さな穴だったが、修行者が衝撃を与え穴を大きくしたと言われている。

第38靡 深仙宿(じんせんのしゅく)

大日岳(左)、深仙宿(青い小屋)・灌頂堂

平安・江戸時代は、ここで長期間逗留修行の場となっていた。

天界の中心である「中台八葉」を意識して、意図的に七十五靡の真ん中に置いたのではないかと言われている。

2週間前は、小屋が見えた瞬間ホッとしたな、、

堂内

役行者・不動明王・八大金剛童子・智証大師・理源大師などが祀られる。

8人程が泊まれる避難小屋(深仙宿)がある。

礼拝し大日岳へ向かう。

第37靡 聖天の森(しょうてんのもり)

昔は祠や鳥居があったみたいだが、今は何もない。

大岩の下が行場となっている。

聖天とは「歓喜天」のことで、智慧と幸運を授けるヒンドゥー教の神であった。

仏教に取り入れられ三千世界を守護する守護神となった。

それを大峯山中に勧請して、念持仏としたみたいだ。

2週間前は紅葉していたけど、すっかり冬枯れしていた。

第36靡 五角仙(ごかくせん)

露岩の重なりと株立ちの木々

「五角仙」を「五嶽山」と言われていた。

五つの奇岩を、中国道教の五嶽<泰山(東岳)・衡山(南岳)・華山(西岳)・恒山(北岳)・嵩山(中岳)>に仮託していたみたいだ。

ただこの付近に護摩などは見当たらなかったので、勤行されているのか不明。

第35靡 大日岳(だいにちだけ)

2週間前、疲れや雨で岩が濡れていたのもあり通過した大日岳。

本日は、修行させていただきます。

※大日岳入口に、「岩場・鎖場・道中は 大変危険です!」と立札があります

砲弾型の岩峰で、頂上には十津川郷の人々が雨乞の神を祀る祠を造る。

修行

1857年に50m程ある岩壁に銅鎖を付けたが、岩が緩み外れる危険があるとのことで2001年から中止されていた。

そして鎖架け替えして使われていたが、数年前再び禁止となっていた、、

今年(2025年)7月 五鬼助氏らにより鎖が架け替えられた

一カ所スラブが、緊張する。

フリーでは厳しいと思う。

鎖を掴むことも修行なので、しっかりと掴み修行させていただく。

釈迦ヶ岳

岩を登り切ると、大展望が広がる(怖いが)。

深仙宿や釈迦ヶ岳や孔雀岳や五百羅漢や四天石など、一望できる。

大日如来像

山頂には、等身大の大日如来がある。

こちらも釈迦如来同様に、強力の岡田氏が運び上げた。

蓮台を含む総丈が2.4mで、重量は375kg以上の銅像。

作家は、大谷秀一で、1926年6月に頂上に安置された。

山頂で丁度お会いした方が、修行が怖くて断念していた。

アドバイスほどではないが、自分の後なら登れると言うのでもう一度下りて鎖場を登る。

無事その方も登り終え、とても喜ばれていたのが印象に残る。

下りは、岩壁の南側に巻道があるのでそちらを使い下山する。

釈迦ヶ岳・孔雀岳

岩峰がほんと素晴らしい景観だな。

第38靡 深仙宿(じんせんのしゅく)

深仙宿

再び戻ってきた。

改めて小屋見たら、愛くるしいな。

青い壁と杉が、良い感じだ。

大台ケ原・四天石(左)を眺めながら大休止(何回目w)

丁度隣に居た方と談笑させていただく。

この日、釈迦山頂や大日山頂でご一緒だった。

その方々は、大峯奥駈道愛が凄くて、自分の未熟さを感じる。

「神変大菩薩髭塚」碑

役行者が髭を剃り、前鬼・後鬼にこれを形見として与え入唐したという伝説の霊跡。

書籍「大峯七十五靡」によると、碑の西側に「伊富喜 秀夫」氏の塔婆が立っていると記されている。そちらは見ることができなかった。

ただ深仙宿より千丈平へのトラバース道に、「伊富喜 秀夫師 入定之地」碑がある。

伊富喜氏は、滋賀県甲西町の立志神社の神主である。

1995年7月26日から60日断食修行(水のみ)に入り、大日岳登攀や釈迦ヶ岳登拝を繰り返す。

55日目に生涯を終えた修行者(当時50歳)である。

「霊力をもっと高めて、病める人々を救いたい」と各地で修行をしていた。

1990年には、大峯山中の洞窟にて40日断食修行に入り、滝行を果たす。

1995年は、阪神大震災と地下鉄サリン事件が起きた年。

病める人々を救いたかったのかなと思う。

香精水

「神変大菩薩髭塚」碑の裏に水場がある。

深仙宿から150m程だろうか、四天石(多聞・持国・増長・広目の四天を指す)の下にある。

ここ深仙宿の四天石は、「弁財天・聖天・役行者・香正童子」に擬しているようである。

香正童子の中腹から、香精水と呼ばれる水が滴り落ちる。

正灌頂の折に、閼伽水として使用していた聖水である。

この水には、ラジュウムや金が含まれ数年腐らないや、眼病に効くや、刀剣をぬぐえば錆びないなどの言い伝えがある。そのため効能を信じ、参詣者は竹筒に入れて持ち帰ったとも言われる。

昔はトクトク流れていたが、近年ちょろちょろと流れる。

釈迦ヶ岳周辺の環境変化に伴い、水脈移動したなど考えられる。

聖水を少しいただく。

美味しいーーーー。

ちょろちょろなので、雨が降らない日が続けば涸れそうだな、、

大日岳岩壁

陽が傾いたことにより、岩壁に陽が当たり白く輝く。

それではぼちぼちと下山を開始する。

深仙宿からトラバース道で千丈平へと歩いて行く。

先程も述べたが、「伊富喜 秀夫師 入定之地」碑が道中にある(礼拝)。

千丈平に着くと、テントを撤収するパーティが居られた。

千丈平の池は、朝薄く氷張ってたが、帰る頃には氷は解けていた。

大日岳を振り返る

青い小屋(深仙宿)も見える。

朝は何も気にしていなかった。。

やはり実際歩くと、愛着が湧き何度も振り返り写真を撮る。

八経ヶ岳方面

朝の「青い空」から、陽が傾き落ち着いた「蒼い空」へと変わる。

穏やかな色合いで、心も落ち着く。

釈迦ヶ岳(左)・大日岳(右)

笹原と冬枯れで、スッキリとした風景となる。

紀伊半島の山々

ここより高度を下げると、森に阻まれ眺望が無くなる。

ここで再び大休止をする。

真っ暗になる前には、下山したい。

ぼちぼちと再び歩きはじめる。

ブナの紅葉と傘捨山

太尾登山口からの八経ヶ岳

ありがとうございました。

駐車場に着いたら、朝は沢山車停まってたが自分の含め3台。

1台は深仙宿で泊まられる方、もう1台は下山時すれ違った4人の若者だと思う。

朝から夕方まで釈迦ヶ岳を味わえたな。

林道 栗平線~旭ダム湖畔

林道より七面山南壁を望む

丁度夕陽が南壁へ当たる。

右には仏生ヶ岳の頂上だけ顔を出す。

林道からの山肌の紅葉も綺麗だ。

ダム湖畔は、「もみじ街道」となっており丁度紅葉が見頃だった。

しかしながら陽が落ち、写真を何枚か撮ったけどイケてない。。。(没)

結び

釈迦ヶ岳より色んな山々を見れて、良い一日だった。

3度目にして、やっと青い蒼い空を拝むことができた。

ここ最近大峯奥駈道を幾度と歩いたが、のんびり味わい尽くせなかった。

今日は、大峯奥駈道の山々を眺め味わい尽くすことができ、とても感謝している。

ありがとうございました。