大峰山脈を歩いてきた。

久々にナメゴ谷へ来た。

— NR (@NRMeizin) October 17, 2025

紅葉はこれからだな。

大峰奥駈道を歩いてきます。 pic.twitter.com/kIpgkCqW5B

大峰奥駈道は柏木から行者還トンネルまで歩いた。

— NR (@NRMeizin) October 18, 2025

午前中は雨で残念だったが、昼から雨が上がり良かった。

稜線は紅葉がはじまっていた。

最後はヘッデン下山でした。 pic.twitter.com/PpanZpCpYD

過去の備忘録

↑25年6月に歩いた備忘録

「吉野~五番関」まで歩いた。

今回は「阿弥陀ヶ森~一ノ多和」の計画を立てた。

大峰奥駈道については、前回の備忘録に書いたので割愛する。

2016年1月に、行者岳や大普賢岳は歩いている。

部分的に歩いていたが、奥駈道を通して歩いていなかった。

羯帝 羯帝 波羅羯帝(ぎゃーてー ぎゃーてー はらぎゃーてー)

般若心経の末文にある真言(呪文)

波羅僧羯帝 菩提僧莎訶(はらそーぎゃーてー ぼーじそわか)

サンスクリット語で、「悟りの境地に至る」という意味を持つ。

昔通っていた山屋の店長さんに、般若心経を覚えれ無いですと言った。

その時、↑末文唱えよと言われた。

それ以来、靡等で唱える。

行程

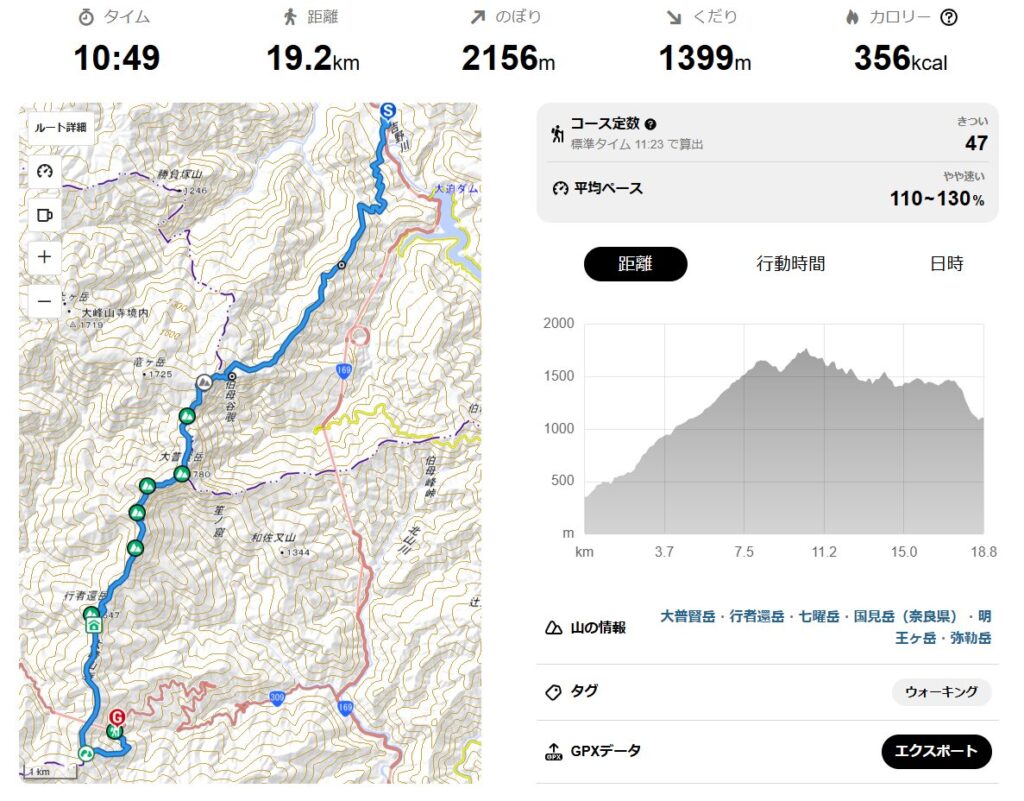

日程 :日帰り(2025年10月18日)

メンバー:2人(Yさん・自分)

山域 :大峰山脈(大普賢岳・行者岳)

距離 :19.2km(+2156m、-1399m)

電波au :奥駈道は比較的良好

避難小屋:行者還避難小屋(電波入る)

テント場:なし

トイレ :行者還避難小屋

水場 :アスカベ平・行者小屋横

ルート :柏木ー阿弥陀ヶ森ー大普賢岳ー行者還岳ー一の多和ー行者還トンネル東口

登山者 :なし

ヒル :2匹(被害なし)

ハチ :なし

クマ :なし

シカ :鳴き声多数

サル :なし

イノシシ:なし(ヌタバ・糞多い)

※今回行程の靡(なびき)

第65 阿弥陀森(あみだがもり)

第64 脇の宿(わきのしゅく)

第63 普賢岳(ふげんだけ)

第62 笙の窟(しょうのいわや)

第61 弥勒岳(みろくだけ)

第60 稚児泊(ちごどまり)

第59 七曜岳(しちようだけ)

第58 行者還(ぎょうじゃがえり)

第57 一の多和(いちのたわ)

装備

【ギア類】

ザック :アルパインザック50L(モンベル)

ザック背面 :ファンブロー 3D メッシュバックパネル(モンベル)

靴 :クラッグホッパー(モンベル)

ストック :トレッキングポール(ブラックダイヤモンド)

ヘッデン :アクティックコア(ペツル)

ポーチ :アタッチャブルポーチ(モンベル)

座布団 :フォームクッション(モンベル)

【衣類】

グローブ :軍手

ソックス :メリノウール トレッキング ソックス 靴下(モンベル)

インナーソックス :ファイントラック

ベースレイヤー:遮熱 -5℃ 長袖 ハーフジップ(ワークマン)

ドライレイヤー:ベーシック(ファイントラック)

ハーフパンツ :耐久撥水 水陸両用 ショートパンツ(ワークマン)

インナー :ベーシック(ファイントラック)

タイツ :クールコア 冷感 レギンス(ワークマン)

バラクラバ :クールシールド・デオ バラクラバ(寿ニット)

帽子 :ODハット(モンベル)

【雨具類】

雨具ジャケット:トレントフライヤー(モンベル)

雨具パンツ :バーサライトサイクルパンツ(モンベル)

スパッツ :ライトスパッツ ロング(モンベル)

レインハット :メドーハット(モンベル)

ソックス :ネオプレンソックス(キャラバン)

グローブ :ネオプレ手袋(ワークマン)

他には、いつも通りの山歩き装備。

日帰りだが、トレーニングを兼ねてテント一式やFPマットや寝間着や着替え類も追加した。

スタート(360m)

大峰山登山口(川上村柏木)

国道169号線沿いの駐車スペースに停めた。

朝より車2台で、ゴール地点の行者還トンネル東口へ置いた。

数えきれない位国道169号線通っているけど、ここに登山口有ったんだ。。

今日の目的地では無いけど、大峰山(山上ヶ岳)まで 11.5km。

遠いな。。

阿弥陀ヶ森まで、8.8km。

それでは、今日もお願いします。

戎神社

登山口から数分である神社。

手入れの行き届いた綺麗な神社。

登山道

とても整備されており歩きやすい。

大峰奥駈道へと繋がるので、整備されているのだろうか。

女人禁制の大峰山(山上ヶ岳)。

それもあり、ここから上がる方も多いのかな??

小祠(上谷分岐)

ここから尾根芯を歩いて行く。

丁石(天笠平)

柏木登山口から、所々に丁石が置いてある。

1丁= 約109m

阿弥陀ヶ森にある丁石は、八十二丁。

四十二丁なので、約半分位上がってきた。

ここで小休止する。

桧が多く、手入れが行き届いている。

アスカベ平

自然林が広がり、雰囲気がとてもいい。

キャンプ適地となっている。

水場が横で、とてもいいね。

標高上がるにつれ、雲が増え雨が降り出した。。。

暑いけど、雨具を着る。

黄葉

木々が色づき始めている。

初紅葉だな。

伯母谷覗

何百mと切れ落ちた断崖絶壁。

ここから、大普賢岳が一望できるみたいだが、、、

あいにくの天気で。。。

風がよく抜けて、寒いので写真撮って先へと進む。

ミヤマアキノキリンソウ

伯母谷覗の岩の際に咲いていた。

阿弥陀ヶ森(1.680m)

阿弥陀ヶ森周辺

クヌギやナラの黄葉が良い感じ。

針葉樹と広葉樹

この物騒とした森が、また紀伊半島らしい。

女人結界門(第65靡 阿弥陀森)

ここら辺も、黄葉がまたいい。

第64 脇の宿(わきのしゅく)

モミの大木が立派だ。

倒木にヤシオが紅葉している

小普賢岳方面

雲に覆われ視界はゼロ。

経筥岩分岐

錫杖が立つ。

大普賢岳(1.780m)

第63靡 普賢岳(ふげんだけ)

標高1.780mの高さで、今日一番標高が高い場所。

柏木が標高360mだから、よく頑張ったよ。

どうしようもない天気だけど、小休止する。

風が無くて助かる。

雲が無ければ、眺望が良いんだろうな。。

その時も雲が多かったみたいだ。

普賢岳とは、相性がよく無いのかもしれない。。

稜線が素晴らしい!!

ブナやナラの紅葉と霧が幻想的だな。

ここら辺は、先月訪れた「神童子谷の源頭」にあたる。

↑関連備忘録

第61靡 弥勒岳(みろくだけ)

行場は無い。

この周辺の、鎖場(薩摩転げ)などの厳しい行程を行場と見ているらしい。

薩摩転げは、昔薩摩の国の方が、ここで転んで亡くなられ由来した。

一瞬森に陽が差し込む

(左)七曜岳・(中)行者還岳・(右)弥山

国見岳直下のトラバースからの眺め。

奥駈道歩いてきて、やっと視界が開けたな(涙)

(まだ雲多いけど)

鎖場がつづく

雨で岩が濡れて滑りやすいので、慎重に歩く。

第60靡 稚児泊(ちごどまり)

かつては「屏風宿」とも呼ばれていたみたいだ。

コル(峠)になっており、岩に囲まれ谷へ下れば水場があり幕営適地でもある。

晴れてれば、弥山が見えるみたいだ。

大普賢岳を振り返る

やっぱあの辺りは、がっつり雲に覆われる。

七ッ池

国見岳から下って行くと、30m位深さある水無い池に到着する。

古来七ッ釜とも呼ばれていた。

五つの釜は確認されているけど、後二つは不明みたいだ。

石灰岩が溶け去り残したドリーネとも考えられる。

この辺りは、苔と自然林の調和が素晴らしい。

七曜岳(1.584m)

第59靡 七曜岳(しちようだけ)

山頂直下の念仏橋。

昔は、丸木橋で断崖絶壁を渡るのは緊張したと書かれている。

ここに丸木も無い時代、稜線通しと考えたら命掛けだな。。

山頂は眺望少ないので、念仏橋で小休止する。

(この日は、誰にも会わなかった)

バリゴヤの頭

正面にはバリゴヤの頭が見える。

南に弥山、北に山上ヶ岳とか見えるかもしれないが、あいにくの空模様で正面だけ見えている。

眼下には、神童子谷と先月行っただけに感慨深い。

初紅葉の奥駈道

大台ケ原方面

すっきりと見えないけど、午前中に比べたら最高だな。

ツキヨタケ(猛毒)

キノコに詳しく無いから、見るだけ。

みなきケルン

大阪工業大学ワンゲルの慰霊碑がある。

陽が傾き、木々の紅葉がより色味を増す。

行者還岳(1.546m)

稜線分岐より道標に「山頂100m」と書いてあったので寄ってみる・・

絶対に100mじゃない。。

(帰宅後調べたら、約250mだった)

三角点に到着。

眺望はいまいち。

そこから奥へ進むと・・・

大展望台(㊟断崖絶壁)

素晴らしい景色だ。

弥山とか見えるんだろうけど、あいにくの雲に覆われる。

紅葉の時期だと、綺麗だろうな。

直下には、行者還避難小屋が見えている。

階段が連続する

雨で濡れて滑るから、慎重に下る。

とても綺麗だから、最近架け替えしたのかな。

第58靡 行者還(ぎょうじゃがえり)

名前の通り、熊野から歩いてきた役行者がこの絶壁を登れず引き還したと言われている。

金剛蔵王の石碑が祀られる。

この横には、水が引かれちょろちょろ出ていた。

(小屋まで3分)

行者還避難小屋

後ろに行者還岳が見える。

2003年に完成した、とても綺麗な小屋だ。

トイレもあり、30人泊まれるみたいだ。

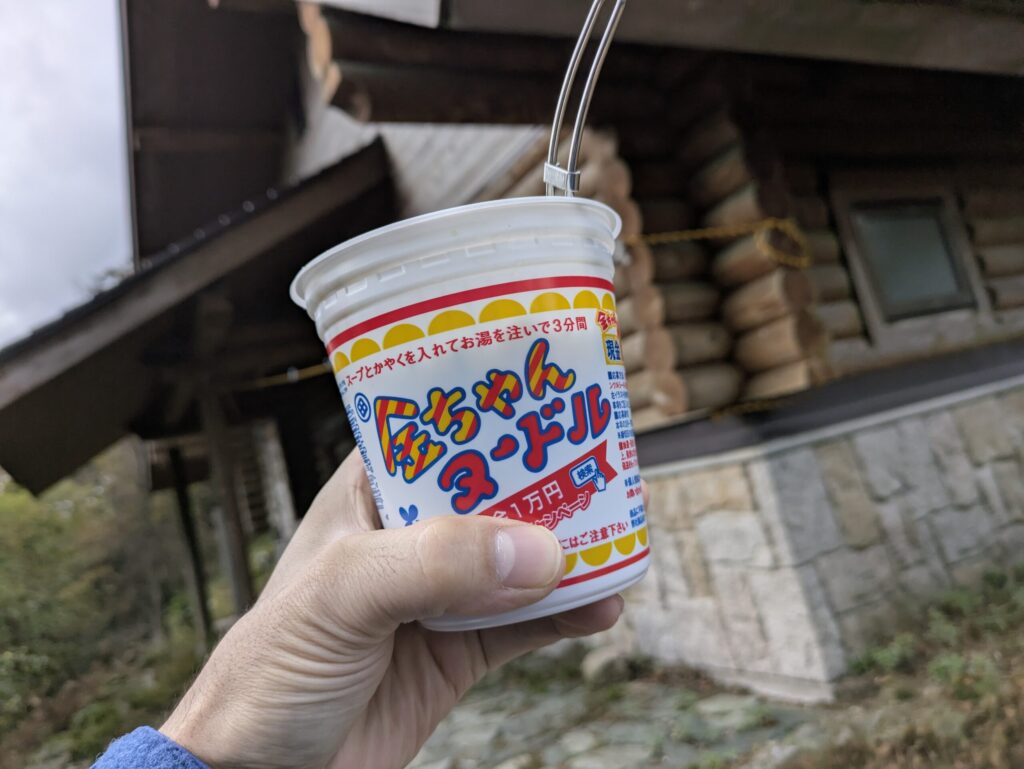

金ちゃんヌードル

時間は、16時。

何とか下山の目途が付いたので、小休止する。

温かいココアや、カップヌードルを頂く。

10年前は、ここを使わせてもらったな。

夕陽に照らされる 初紅葉の奥駈道

金剛山地方面

大台ケ原方面

南部台高山脈だと思われる。

大台ケ原ドライブウェイが見えている

P1458より振り返る

左に行者還岳、その右に七曜岳が見える。

鉄山

陽が沈む。

とんがり帽子の山は、鉄山。

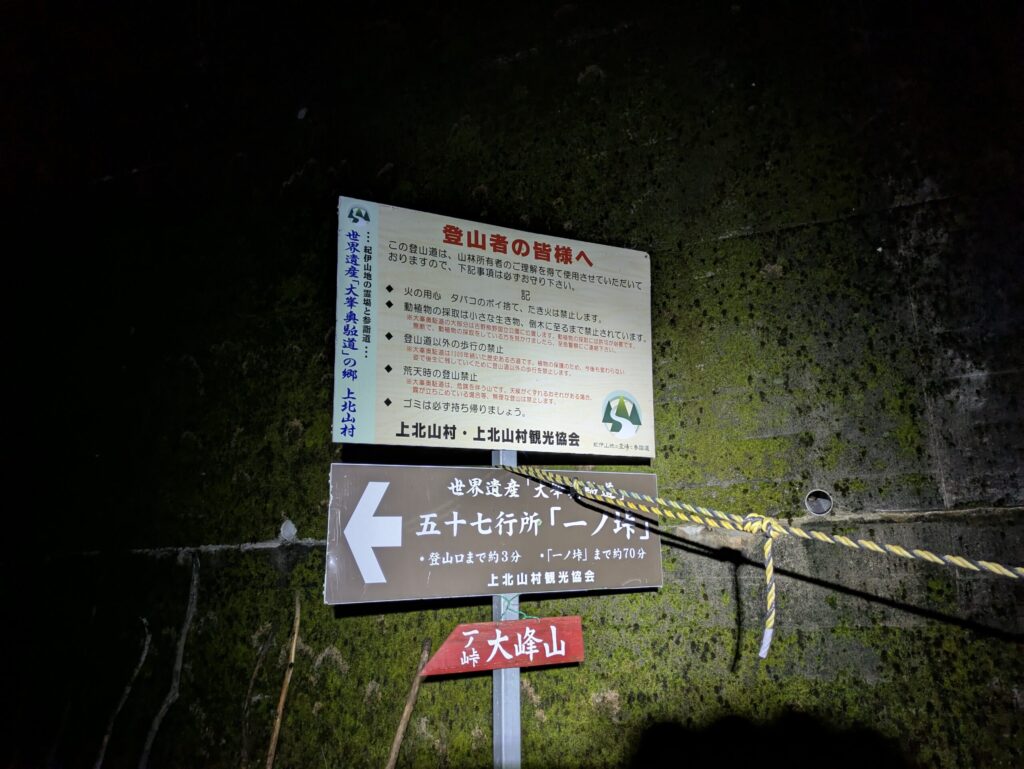

第57靡 一の多和(いちのたわ)

古来は、「小池宿」とも呼ばれていた。

昼間通った、「七ッ池」の一つでもある。

昔はここに小屋があり、修行一行を接待していたとのこと。

峰中に、多和と呼ばれるのが3箇所(㊻船の多和・⑥金剛多和)ある。

逆峰で数えて、第一番目に当たるのでこのように呼ばれた。

ありがとうございました

ここから東口登山口へ向けて下って行く。

下山道

激下りの踏み跡薄い。

暗いし、方向を見失わないように注意して下る。

下山

結び

天気に左右されず、一日楽しむことができた。

静かな奥駈道を歩け、とても良かった。

こよなく愛する紀伊半島を、また知れて嬉しい。