大峯奥駈道をあるいてきた。

本日突然仕事休みになり大峯奥駈道へ来た。

— NR (@NRMeizin) November 14, 2025

朝はガスっていたが、次第に天気も良くなり洞川も見える。 pic.twitter.com/RporqVnOXg

下山後はスタート地点まで、千アップのヒルクライム…

— NR (@NRMeizin) November 14, 2025

169号線とか、紅葉がいい感じ。 pic.twitter.com/k9txckylpP

林道高原洞川線(舗装路)で五番関まで上がった。

— NR (@NRMeizin) November 14, 2025

稜線の紅葉が見頃でとても良かった。

久々ヒルクライムしたから、両太腿痙りかけた… pic.twitter.com/6YualeD2Oq

過去の備忘録

10年程前に訪れた。

16/02/10 山上ヶ岳(大峰)

↑その当時書いた備忘録。

雪が降り誰も寄せ付けない、そんな場所だった記憶がある。

25年 大峯奥駈道

↑第1弾(6月15日)吉野~五番関

↑第2弾(10月18日)阿弥陀森~一ノ多和

↑第3弾(11月2日~4日)一ノ多和~玉置山

今回は、第4弾として「五番関~山上ヶ岳~阿弥陀森」を歩く。

山上ヶ岳とは・・

奈良県天川村にある標高1,719mの山。

大峰山系に大峰山というピークは存在しないが、一般的に大峰山といえばこの山上ヶ岳か、最高峰の八経ヶ岳を指す。

山岳信仰の聖地としても名高く、周辺には修験道の根本道場・大峯山寺や表と裏の行場があり、現在も参拝登山が行われている。

今でも女人禁制を守り、女人結界の先は女性の立ち入りが禁じられている。

登山は洞川温泉を起点に洞辻茶屋~山上ヶ岳山頂~レンゲ辻とたどる周回コースが中心だが、西方の「女人大峯」稲村ヶ岳(標高1,726m)との組み合わせや、本道である吉野から吉野古道や大峰奧駈道をたどって山頂に向かうプランも考えられる。

全国では他に、石仏山(石川県)と石上神社磐座(兵庫県)と沖ノ島(福岡県)も女人禁制の地である。

石鎚山は7/1の山開きに限り女人禁制となる。

ルート

日程 :日帰り(2025年11月14日)

メンバー:ソロ

山域 :大峰山脈(山上ヶ岳)

総距離 :40.9km(+2318m、-2304m)

歩行 :14.07km(+1498m)

自転車 :26.83km(+820m)

電波au :奥駈道は比較的良好

避難小屋:小篠避難小屋

テント場:小篠宿付近

トイレ :なし(期間内だと山上ヶ岳周辺の宿坊や茶屋)

水場 :小篠宿付近

ルート :五番関ー山上ヶ岳ー小篠の宿ー阿弥陀の森ー上谷登山口ー(自転車)ー五番関

登山者 :なし

ヒル :なし

ハチ :なし

クマ :なし(上谷登山口付近 糞あり)

シカ :なし

サル :なし

イノシシ:なし

自転車を上谷登山口に置かせてもらい、下山後五番関トンネルまで戻る。

※今回行程の靡(なびき)

第68靡 浄心門(じょうしんもん)

第67靡 山上岳(さんじょうがたけ)

第66靡 小篠の宿(おざさのしゅく)

第65靡 阿弥陀森(あみだがもり)

スタート(五番関トンネル)

五番関トンネル

前夜に翌日の仕事が急遽休みになり、奥駈道で歩いていなかった今回の「五番関~阿弥陀森」の区間を歩くことに決めた。

自転車装備や日帰り歩き装備などを準備して寝る。

中々寝付けなかった。。

緊張なのか楽しみなのか・・

自転車デポするので、それなりに時間が掛かる。

3時三重県の自宅を出て、自転車デポして6時過ぎにスタート地点の五番関に到着した。

五番関トンネルを越えると、紅葉のカエデが迎えてくれる。

準備して歩きはじめる。

女人結界門

トンネル横から五番関まで上がり、女人結界門へ着く。

1970年に女人結界門は、母公堂からここへ移された。

理由は大天井岳など女性の登山誘致の為、近畿日本鉄道が申し入れた。

行者堂

礼拝し進む。

今日もよろしくお願いします。

ブナの森

今日って晴れ予報なんだが、、、

そのうち雲が取れることを願いながら進む。

鍋冠行者堂

鍋冠行者

行者堂の前に鍋がある

なんでかと謎に思った。

御堂の横に説明書きがあって、納得した。

役行者が修行中この付近で、大蛇が現れ口から火を噴いた。

役行者は食事用に携帯していた鍋を被り、大蛇を退治した。

その大蛇の腹部が横たわっていた付近は、この後通る「蛇腹」と呼ばれている。

そのため、鍋を被った行者尊が祀られるようになった。

落葉の奥駈道

ふかふかの絨毯を歩いているかのように、歩きやすい道がつづく。

檜やブナなど森の雰囲気がいい。

遭難碑(昭和18年)

丁石

蛇腹

ここは大蛇の腹部が横たわったと言われる。

そして鎖場となる。

モミ・ツガ・ヒノキの森へと変わる

広葉樹から針葉樹へと変わりゆく森がとてもいい。

森に陽が差しこむ

茶屋の手前に、「飢え坂」と言われる急登が出てくる。

「飢え坂」は、玉置山の手前も同じ名前だったな。

第68靡 浄心門(じょうしんもん)

円満不動明王像

洞川道と吉野道の合流点に青銅の像が立つ。

洞辻茶屋

戸開け期間中は、多くの登拝者でにぎわいをみせる。

参詣道の中央に棟を上げ、左右に屋根を広げた長大な小屋である。

道の片側に休憩用の縁台を置き、反対側に飲み物や軽食が販売されている。

茶屋の間に「洞辻神変堂」があり、役行者・前鬼・後鬼の木像が祀られているみたいだ。

ただ戸開け期間中で無い為、鍵が掛けられていた。

温度計があって、3度を指す。

意外に寒いんだな。

出迎不動尊

小屋を抜けると、昭和2年の青銅製不動尊が現れる。

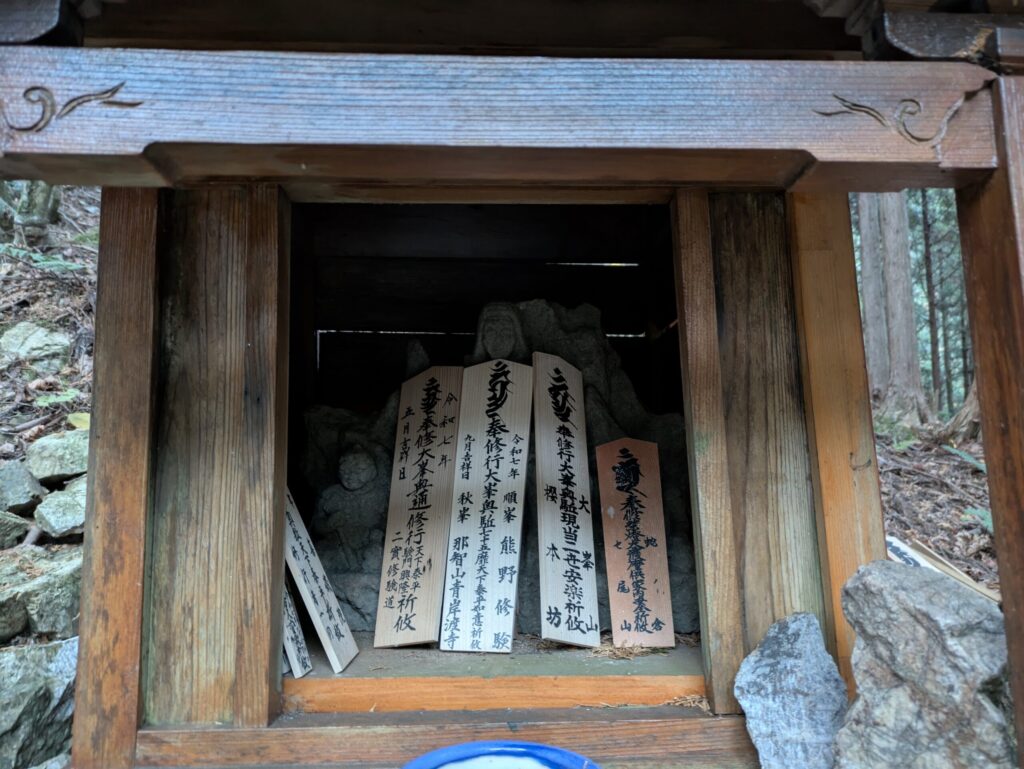

陀羅助茶屋と登拝供養塔

石の塔婆に「奉修行大峯修行○○度現当二世安楽祈攸」と刻まれ、度数は三十三や五〇が多い。

それぞれ33回忌や50回忌を表し、浄土真宗や滅罪信仰の影響を示しているようである。

茶屋内

洞川で和漢胃腸薬の「陀羅尼助」を商う店や旅館が、売店兼休憩場を置いている。

第67靡 山上岳(さんじょうがたけ)

茶屋を越えると表行場(油こぼし・鐘掛岩・西の覗)がはじまる。

役行者像

昭和3年の青銅製。

油こぼし

役行者に持ち去られたと言われる遠江国 原田郷長福寺の釣鐘を取り戻しに来た人々が、行者の呪術により油をこぼしたように滑って登れなかったことから言われるようになった。

鐘掛岩

役行者が釣鐘を担いでよじ登ったことから名付けられた。

10m程だが、上部に鎖がある。

振り返ると奥に洞川が見える

西方面は雲が多い。

行者像

鐘掛岩を登り切ったところにある。

吉野方面を見渡すことができる

役行者像

お亀石の下にある。

花崗岩製で1756年の銘があり、とても古い。

お亀石

役行者が修行の折に、座して瞑想した聖座と伝えられる。

亀の甲に似ていることからこの名が付く。

ここが頭で尾にあたる熊野の備崎まで、続いているとの言い伝えがある。

等覚門

第三門である、等覚門。

門の手前に、行者堂あるが施錠されている。

1751年の銅製で、役行者、前鬼、後鬼がおられるみたいだ。

「金峯山四門」は、発心門(銅鳥/蔵王堂北)・修行門(二ノ鳥居/金峯神社北)・等覚門(三ノ鳥居/大峯山寺北)・妙覚門(四ノ鳥居/大峯山寺手前)がある。吉野山から山上ヶ岳に至る金峯山での十界の修行を、具体化して修行の道順を示したものが「金峯山四門」と呼ばれる。

供養塔

冬枯れのオオイタヤメイゲツと供養塔と青い空が何とも言えない。

西の覗

ここは捨身・懺悔の行の行われる大峯山中最も盛んで賑わう行場の一つ。

修行者の両肩に輪になったロープを掛け、腹這いにさせ胸だけ200m以上の絶壁の上に出し顔の前で合掌させる。

今までの自分を死滅させ、新しい自分に生まれ変わるという教えがあり、「擬死再生」という。

鷹ノ巣岩

以前の行場だった。

落ちる修行者が300人を超えたため、現在の場所に替えられる。

西ノ覗より洞川を望む

山上参籠所(宿坊)

過去には36坊あったが、戦国時代に焼失した。

江戸時代に11坊あり、現在は大峯護持院五箇寺がそれぞれ宿坊を経営している。

五つのお寺は、吉野の桜本坊(金峯山修験本宗)、吉野の竹林院(単立)、吉野の東南院(金峯山修験本宗)、吉野の喜蔵院(本山修験宗)、洞川の龍泉寺(真言宗醍醐派)。

大峯山寺

妙覚門

大峯山寺

毎年5月3日午前3時の戸開式から9月23日午前3時の戸閉式に至る143日間、本堂の扉を開け、参詣者や登山客で賑わう。

672年に役行者が苦行ののち金剛蔵王大権現を感得して蔵王堂を建立したのに始まりまる。

わが国最高所の国重要文化財、そして修験道の根本道場です。

これまでに発見された数々の遺物から「山の正倉院」とも呼ばれており、近年解体修理の際に発掘された2体の黄金仏(国重要文化財)は宇多天皇の寄進である可能性が高いとされる。

本堂は天平年間に行基が大改築して再建されたが、戦国時代には一向宗との争いで36を数えた伽藍寺坊と共に焼失した。現在の本堂は、江戸時代(1706年)の建立で、その後拡張されて現在の規模になった。

戸閉された本堂。

前回も2月に訪れ、戸閉だった。

次は戸開された本堂の期間内に、訪れたいな、、

本堂の裏に裏行場あるが、案内人(先達)無しでは立ち入り禁止となっている。

表行が「死に行く旅」に対して、裏行は「再生の旅」と言われている。

登山客でも、それぞれの宿坊に頼めば有料で体験できる。

こちらもまた訪れたい。

頂上「お花畑」

本堂より少し歩くと、山上へと飛び出る。

夏には種々の草花が咲き乱れるみたいだ。

大展望が広がる

右から稲村ヶ岳、八経ヶ岳、釈迦ヶ岳、仏生ヶ岳、行者還岳、弥勒岳。

大普賢岳は見えていないのかな??

三角点と湧出岩

役行者が祈り出したら、修験道ご本尊 蔵王権現が現れた岩と言われる。

正面が大普賢岳だろうか

この角度から見たことが無いので、山座同定が難しい。。

左の阿弥陀ヶ森へと進んでいく。

モミ・ツガの森の中を歩く

歩くと護摩が置かれていた。

化和拝宿跡だろうか。

順峯の修行者は山上入場前に、ここで装束の乱れを正したという。

第66靡 小篠の宿(おざさのしゅく)

行者堂

聖宝像・不動明王像

避難小屋

かつては大小44棟の、宿坊や先達の仲間宿があったと言われる。

繁栄を支えたのは、大峯山寺から近い事と豊富な水があること。

竜ヶ岳から湧き出る水は、年中涸れることのない。

奥駈道で水が豊富なのは、ここ「小篠宿」と「持経宿」だけだ(吉野山・玉置山除く)。

水

水1L持ってきたが、寒くて殆ど飲んでいなかった。

ここでお水をいただく。

冷たくて美味しい(腹痛無し)。

常緑針葉樹の中を進んでいく

第65靡 阿弥陀森(あみだがもり)

女人結界門

1か月ぶりに来た。

その時は紅葉が見頃だったな。

小篠宿にあった女人結界が、昭和45年にここへ移され結界門が建てられた。

柏木道

奥駈道と分かれ、上谷へと下って行く。

ブナの森が素晴らしい。

冬枯れし明るい森となる。

伯母谷覗より大普賢岳を望む

素晴らしい眺望だ

1か月前に来た時は、暴風雨で景色どころでは無かった。

ここで小休止をする。

アスカベ平

前回は雨降っていたこともあり、水流れていたけど枯れていた。。

ここより下のガレ場箇所も、枯れていた。

ヌマ平

阿弥陀森から北東に伸びる尾根。

柏木道と並行しているんだが、先端からの岩壁の落ち具合がエグイな。。

知らずに歩いてあんな所に出たら気絶しそうだ、と思いながら下って行く。

紅葉

標高1000m辺りの紅葉が見頃になっている。

稜線は冬枯れしている。

木々の隙間から眼下に上谷集落が見えたが、まだまだ下にありガッカリする。。

柿の木

上谷集落手前に、大きな柿の木が幾つかあった。

熊除けだろうか。

そして熊糞があった。。。

出ないでくれと願いながら、足早に過ぎ去る。

上谷集落

久久能智神社

自転車デポ地に到着。

自転車にザックを括り付ける。

それでは、五番関まで戻りますか。

27km程のサイクリングがはじまる。

上多古川

エメラルドグリーンの綺麗な川だな。

上多古集落より山を望む

左から勝負塚山・P1354・天狗岩などが見渡せれる。

山肌の紅葉がいいね。

R169沿いの下多古バス停付近

紅葉が見頃だ。

銀杏が見頃(丹生川上神社 上社境内)

R169から林道を使って五番関までヒルクライムがはじまる。。

高原川沿いの黄葉

役行者像

林道沿いに祀られている(驚)

コウヤマキが供えられる。

黄葉

激坂がつづくから、撮影がてら小休止を重ねる。

暑くて(気温11℃)水600mlあったが、全部飲み干した。

今日一番水の消費があった。

大所山南尾根の紅葉が素晴らしい

五番関トンネルに到着

大所山南尾根

車で戻る時に晴れてきた、、

ありがとうございました。

結び

10年振りに歩いた。

前回の雪と違い、山上ヶ岳を味わい尽くすことができた。

次回は、戸開け期間中に訪れてみたい。