松阪市にある伊勢山上へ行ってきた。

夜勤明け松阪にある、伊勢山上へ来た。

— NR (@NRMeizin) February 1, 2025

目が覚める行場がつづく(最高) pic.twitter.com/h8X93QBSZ3

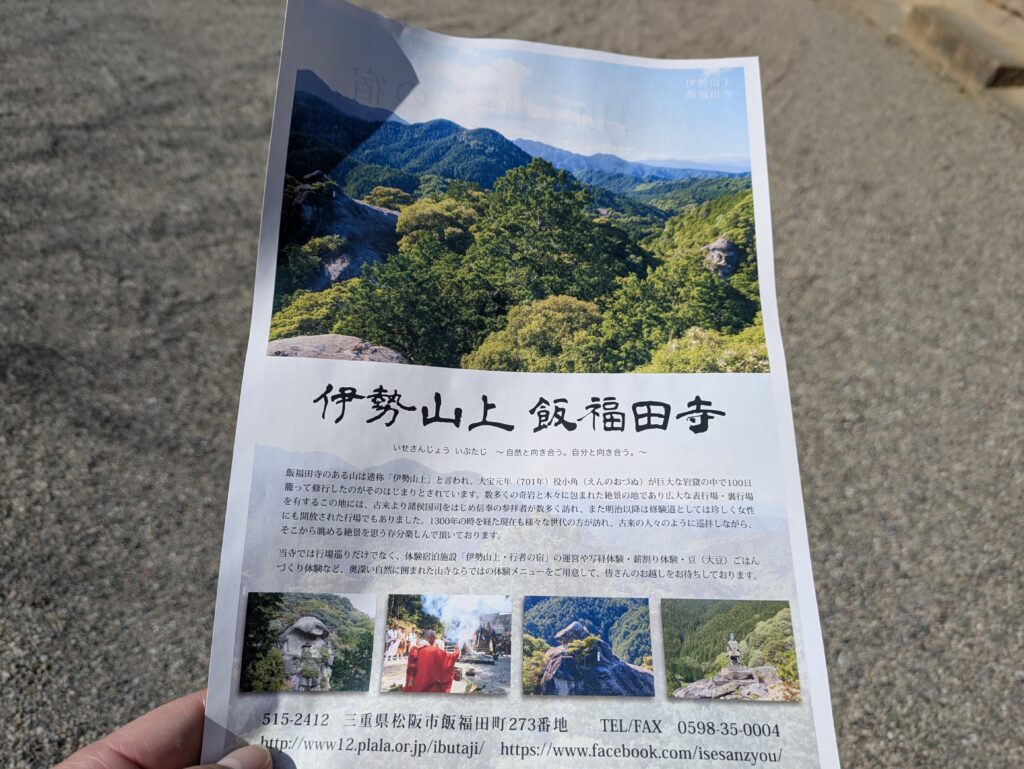

伊勢山上とは・・

伊勢山上(いせさんじょう)にある飯福田寺(いぶたじ)は、大宝元年(701年)に役行者(えんのぎょうじゃ=呪術者)が巨大な岩の岩窟の陰で100日間こもって修行した場所。

かつて北畠家の祈願寺であったという飯福田寺は、寺領として五百石を受けていた。

そのため、興隆を極めていたが北畠家は滅亡。しかも戦火によって、寺は焼失してしまう。

そののち、織田信雄(織田信長の次男)によって復興されるが、織田家断絶とともに再び衰退の一途を辿る。

表行場・裏行場にはたくさんの霊場・難所があり、吉野の大峯山以上といわれている。スリルを味わいたい人々にはもってこいのコース。

毎年4月の開山式と10月の閉山式には、数十名の先達が山伏姿でほら貝を吹きならしたり、火渡りをしたりする昔ながらの行事が行われる。

行場には一年中行くことができる。

※観光三重より引用

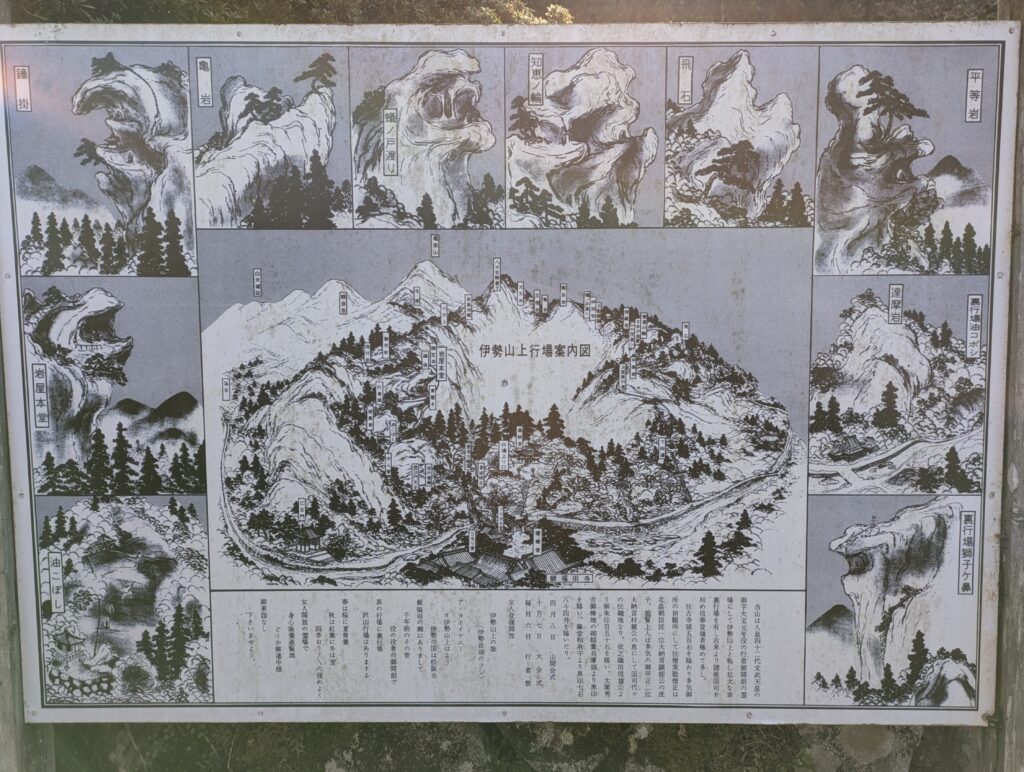

伊勢山上行場案内図

伊勢山上には、「10」の行場がある。

修行は、基本的に岩に向かって真っすぐ進む。

巻道もあるので、危ないと思えば巻いて行けれる。

「巻道有る所は、最初に越えれるか巻道終了地点まで確認した方が良い」と住職さんに言われた。

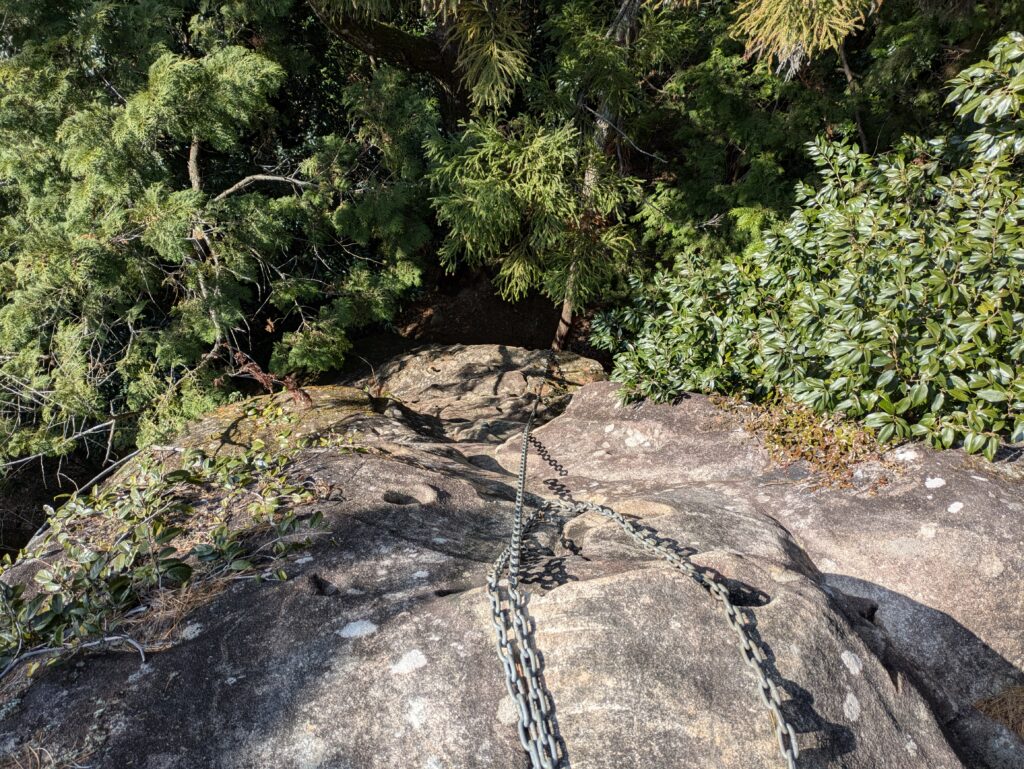

危険箇所には鎖が所々にある。

一般登山道のような気の利いた鎖の付け方ではないから、十分気を付けた方が良いと思う。

ハーケン

行場を傷付ける行為(ハーケン打ち込む)は、禁止になっている。

確かにここの行場下りは、落ちたら危なかった。

ロープ有れば確保したいところだと思う。

プロテクション取れないから、肩や腰がらみや岩に巻き付けるかだと思うけど。

行場が不安なら、ヘルメットやロープやハーネスが有れば安心出来ると思う。

ただ霊場・修行の場なので、ビレイ等が良いのか悪いのかよく分からない(自己判断)。

↑クラッグホッパーで巡礼した。

ソールがやや硬いから、トレランシューズとかソール柔らかい方が行場で歩きやすいと思う。

行場だが、平日はほとんど誰も居ないみたいだ。

この日は、うちら1組のみだった。

週末に大体1.2組来られるみたいだ。

静かに修行が出来る!!

今日のルート

飯福田寺山門P~飯福田寺~表行場~飯福田寺~裏行場~P

入山前には飯福田寺の受付所へ行き、入山名簿に記帳して入山料(¥500円)を納める。

住職さんから、入山心得や禁止事項など説明を受ける。

行場の受付時間は、夏季8時~15時・冬季8時~14時になっている。

表行場の所要時間は、約2時間。

裏行場の所要時間は、約30分。

飯福田寺山門P

山門

夜勤明け準備して来た。

受付時間(8時)まで時間あるので、仮眠したzz

受付時間

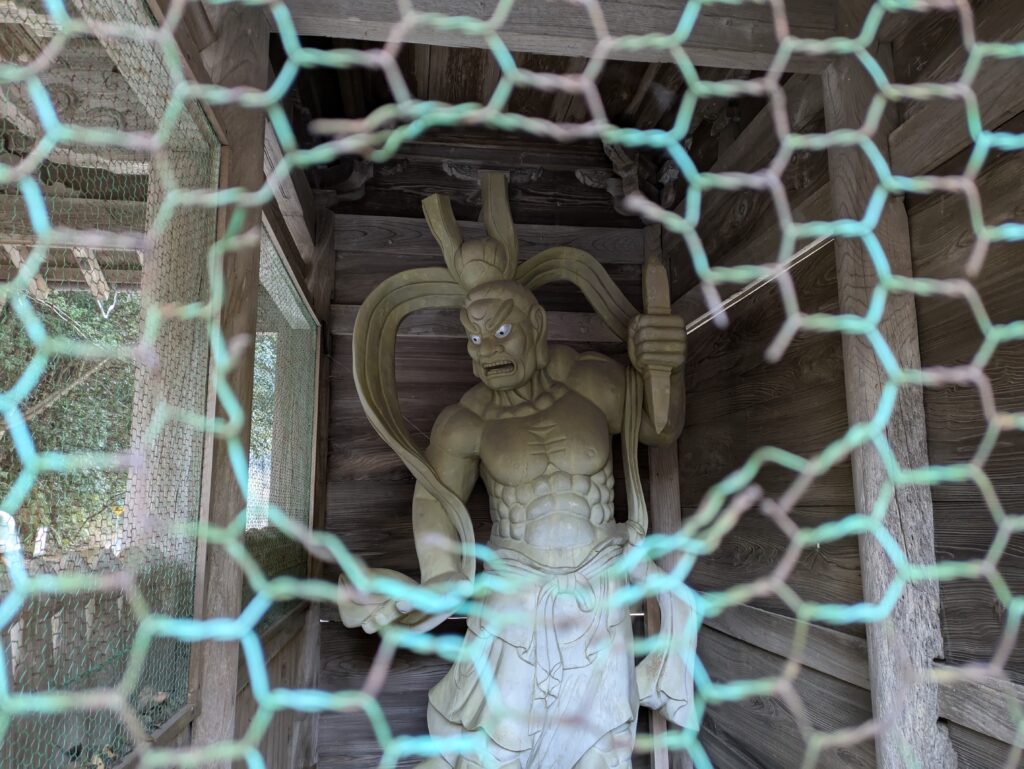

仁王像

赤い屋根が飯福田寺

納屋(?)にある看板に・・

千三百年前に足を踏み入れられた役行者さんが

修行された土地のエネルギーを

あなたは縁があってこの山に入られるのですから足を

ふみしめながら大地のエネルギーを

十分に吸収して一周してください

合掌

これを読み、気が引き締まった。

朱い橋を渡り本堂へ向かう

駐車場から数分で着く。

受付所

住職さんから入山心得や禁止事項など説明を受ける。

行場写真

巻道もあるので、無理しないようにと言われた。

(この時点では、そんな険しい箇所ないだろうと思っていた)

それでは行ってきます

薬師堂

薬師堂の火渡り場

お堂の左から上がって行く。

狛犬かな

高祖神変大菩薩

お地蔵様がコーナー毎に置かれていた。

全部で7体程あった。

表行場1「油こぼし」

最初の岩場が現れた

普通に鎖無かったら怖いな(汗)

油こぼし看板から、左(巻道)にも行ける。

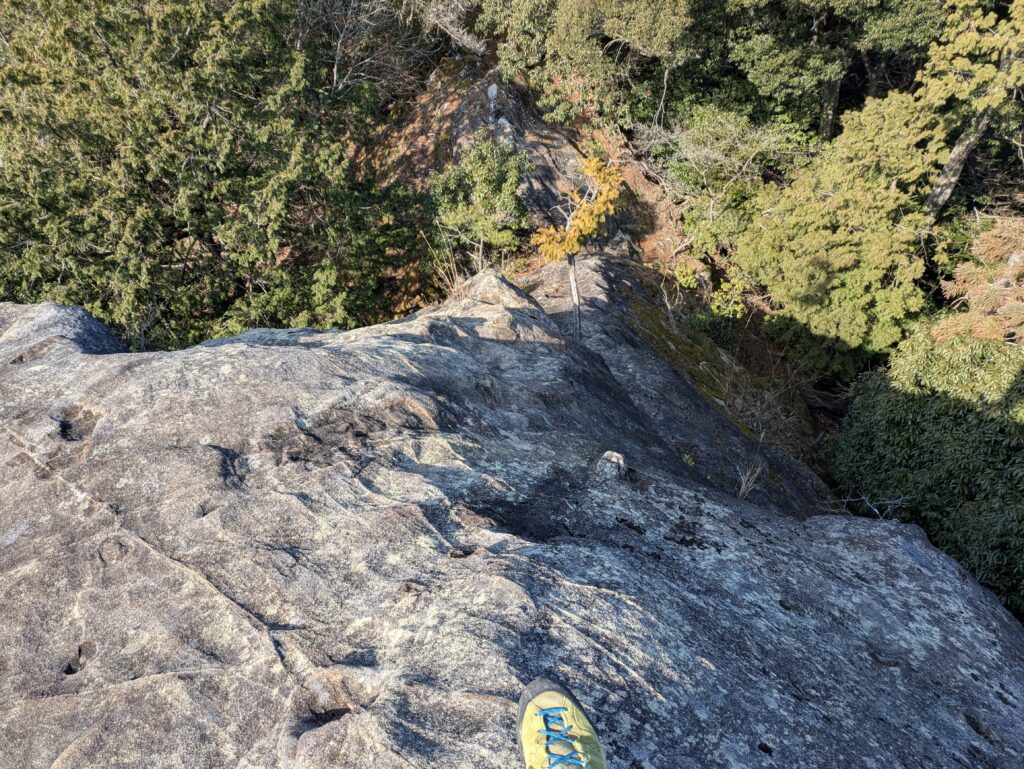

上から友人を撮影

役行者像

まだまだつづく

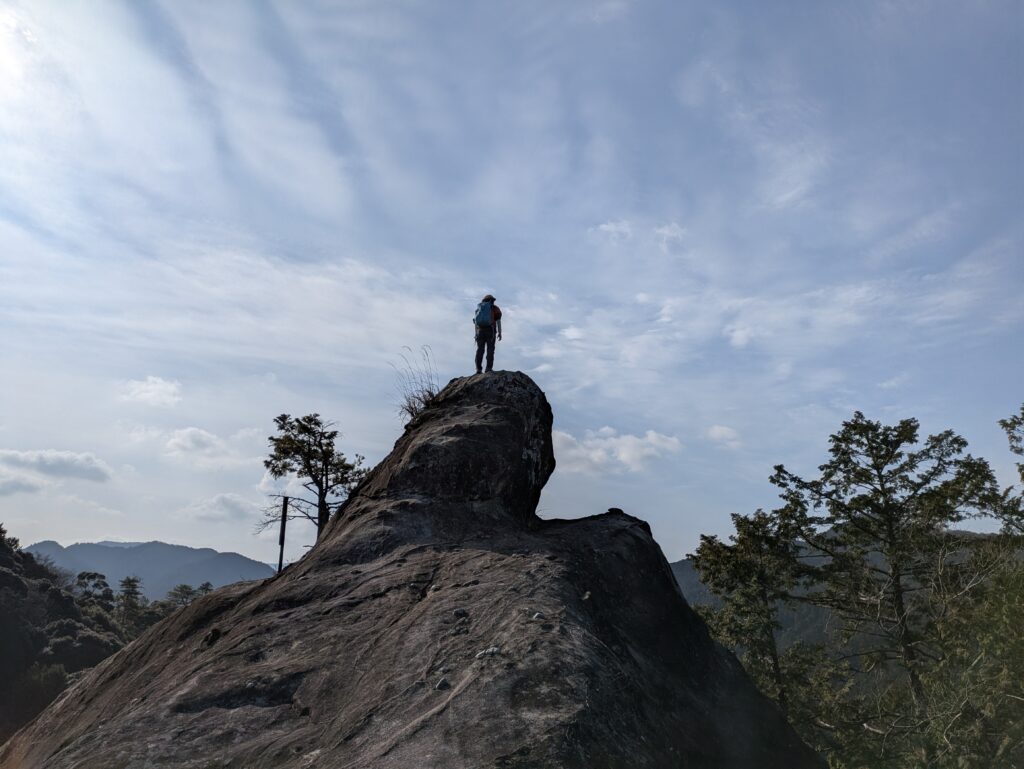

↑友人が撮影

普通に緊張するんだけど(汗)

昔の方は鎖も無く修行していたなんて、想像するだけでゾッとする。

行者尊

登り切ると役行者像がありました。

周りの山々が見渡せれ、一息つく。

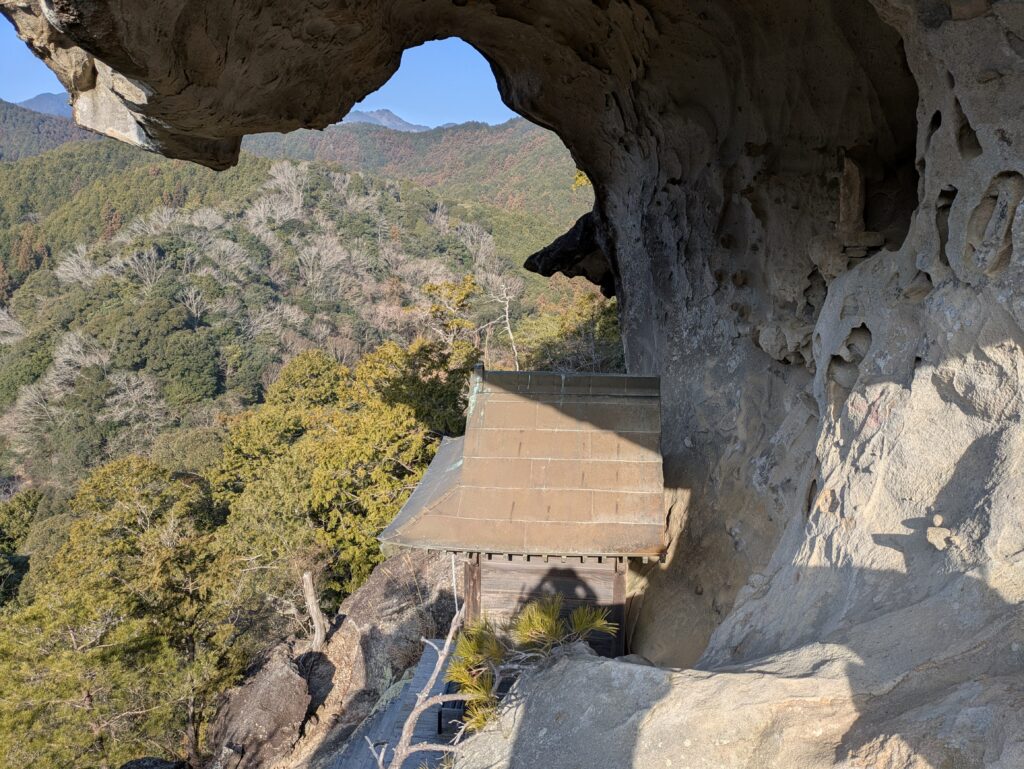

表行場2「岩屋本堂」

岩の上(リッジ)を歩いていく

両端は切れ落ちている。。

迂回路看板

迂回路行かず、岩屋本堂へと進む。

手摺りがある。

岩屋本堂

砂岩と泥岩成るテラスに本堂が建つ。

4月~10月は、この戸が開けられている(今日2月)。

この中に、役行者・前鬼・後鬼が居られるみたいだ。

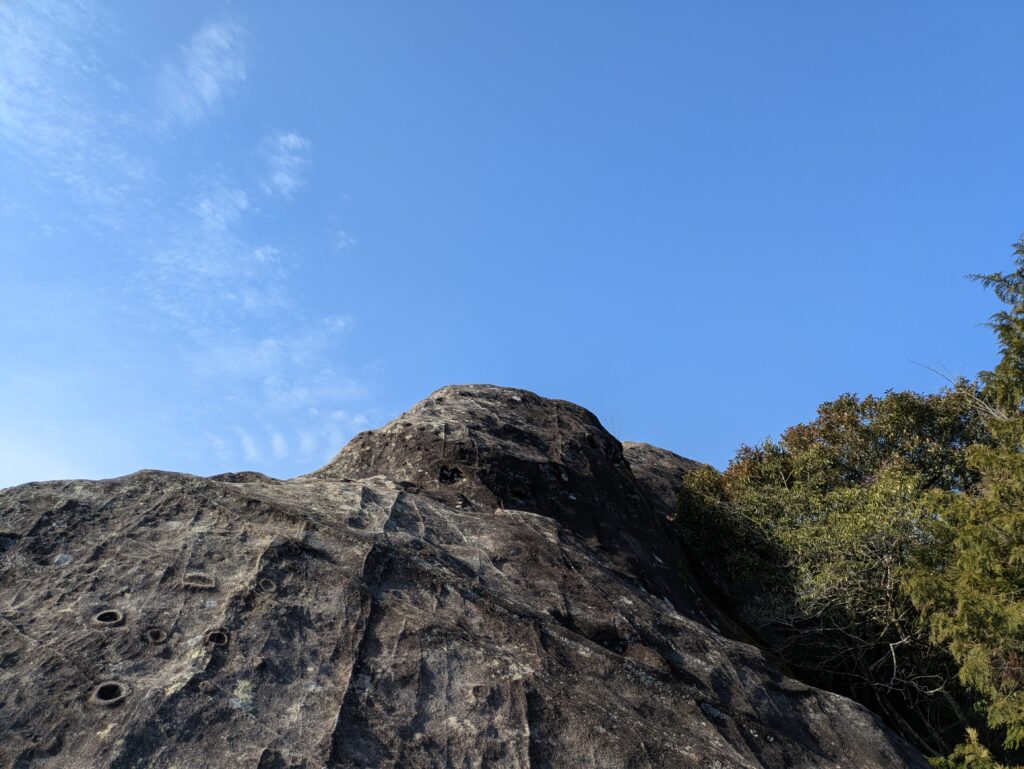

表行場3「鎌掛」

本堂の右側を登る

花崗岩の亜円礫(あえんれき=丸い小石)をホールド・ステップにして慎重に登る。

久々緊張した。

岩の造形美に圧倒される

ここが核心だな

砂岩がくせ者だった。

ホールドで岩掴むと手に薄っすら砂が付くので、次なる一手行く前に払い落しながら進んだ。

お地蔵さん

岩の奥にスタンスあって、そこにお地蔵さん居るけど・・・

どうやって置いたんだろうか(汗)

上部は傾斜が緩む

登り切ると岩とお地蔵さん

普通に緊張した

久々アドレナリンが出たな(笑)

抱付岩

ここは何事もなく平和に歩ける

役行者像

しばし普通の山道がつづく

小天井

杉林を歩く

さっきまでの行場が嘘のような、平和な道がつづく

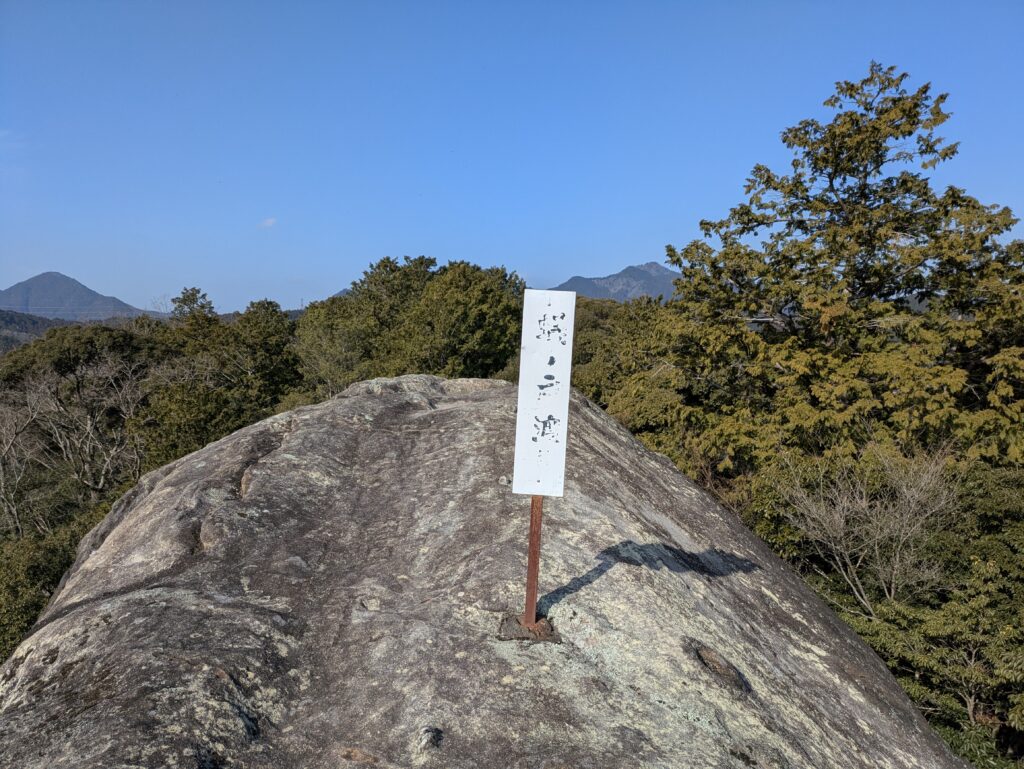

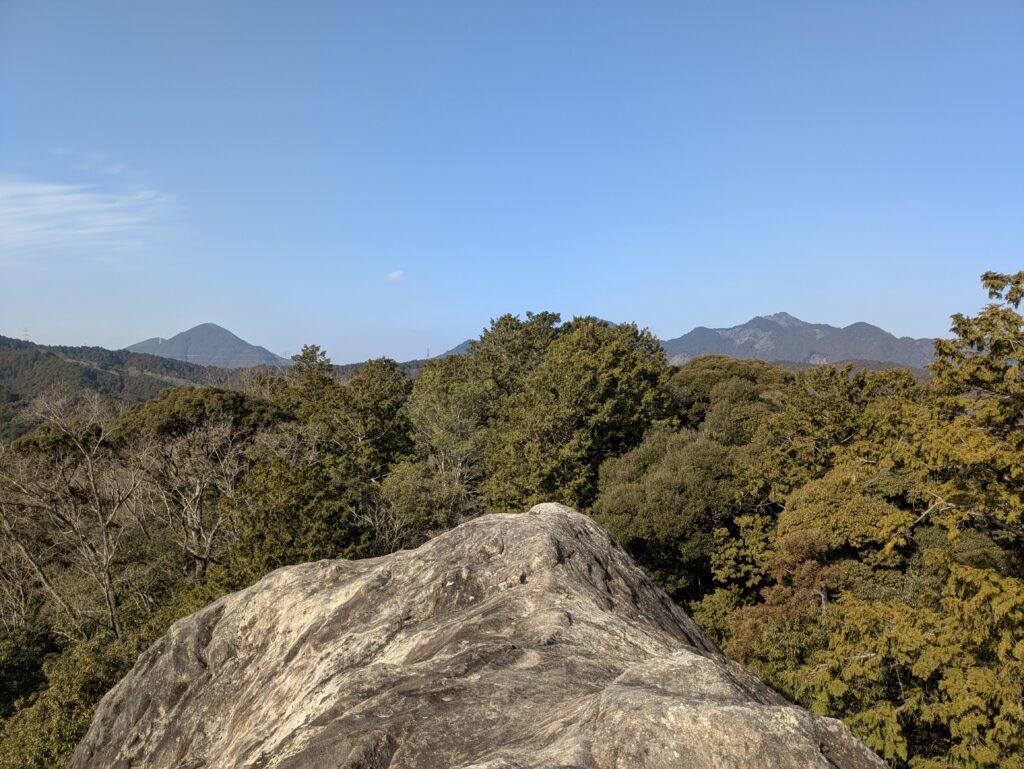

大天井

飯福田山(伊勢山上) 標高390m

道から逸れて、山頂を探しに行く。

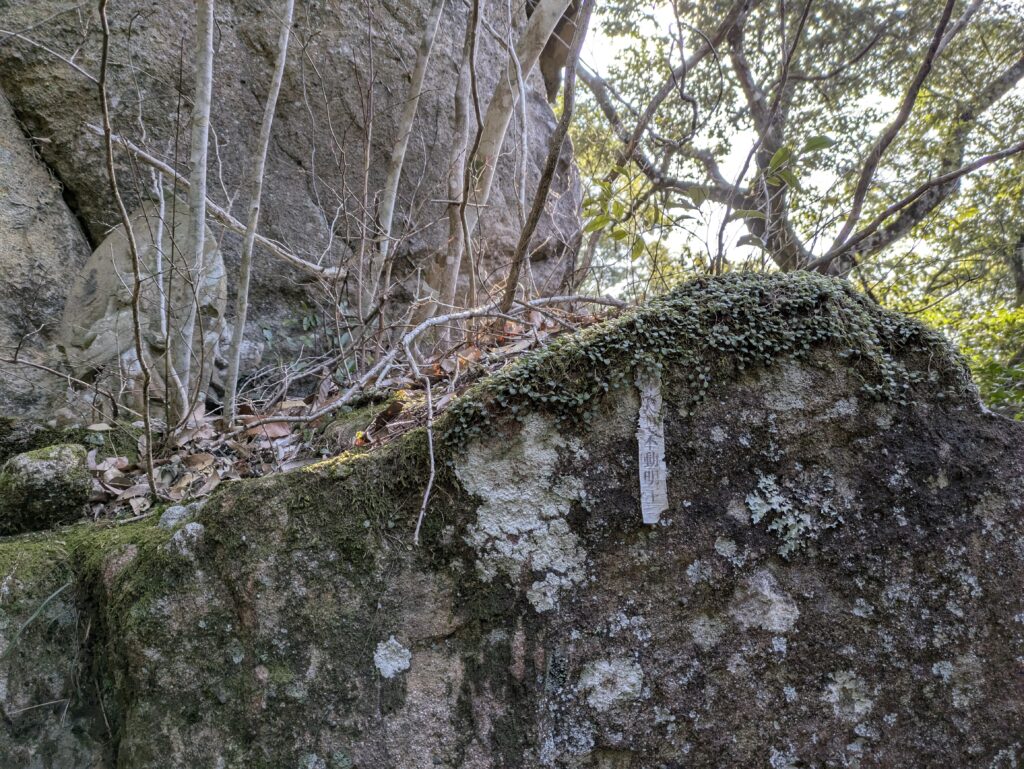

常緑樹の森に囲まれ、ひっそりと山頂道標があった。

山頂からの眺めはいまいち

ツブラジイの木

森に癒されつつ歩く

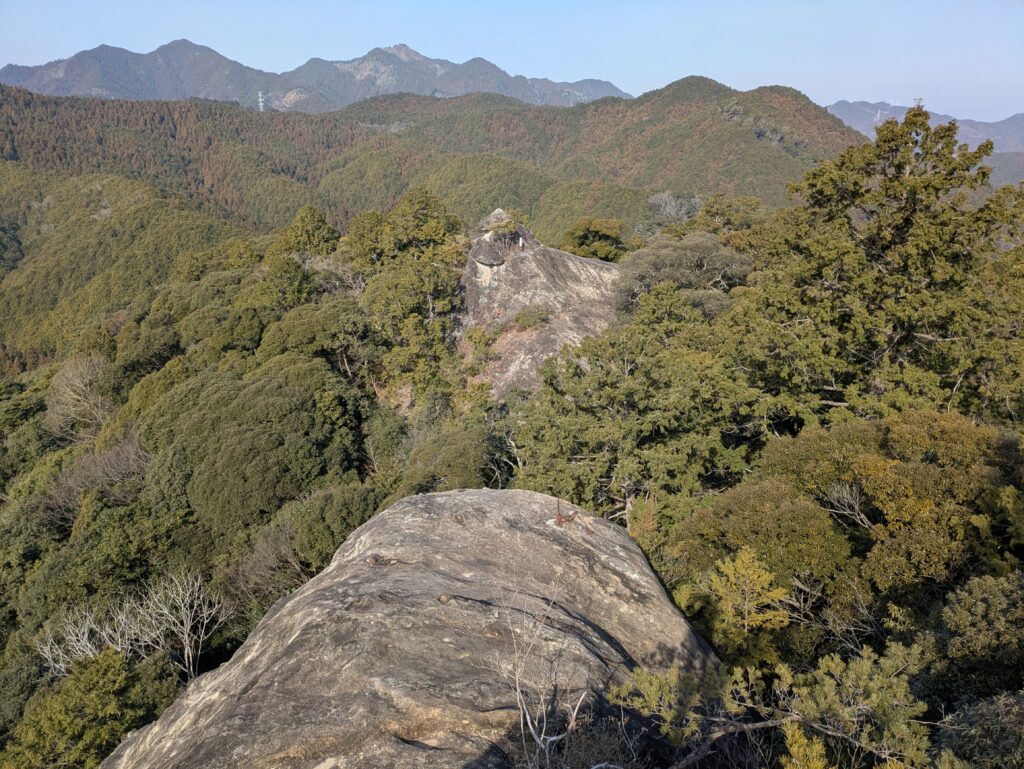

表行場4「亀岩」

歩く事30分程、次なる行場に着く

岩の上は眺めがいい

見える行場(岩場)が、どんなのか楽しみでもある

鞍掛岩

靴のグリップは効くので安心だな

表行場5「蟻ノ戸渡り」

蟻ノ戸渡り

えっ、まじかよ。。(戸隠山を想像した)

道細く両端切れ落ちてるけど、これなら安心

岩から下りる時が怖い

入山前の説明で飛んでも良いとか住職さん言っていたけど、怖くて飛べない(骨折しそう)。

というかハイキング装備(水1Lや食糧やチェーンスパイクやツエルトなど)邪魔だったな(笑)

岩場の上は眺めが良好

下りが緊張する

何も無いから慎重にカンテを下る(手前の灌木折れ気味だから、持ったら危険)

お地蔵さん

表行場6「知恵ノ輪」

小尻返し

見晴らしがいいけど・・

何やらこの先もヤバそうだ。。

岩屋本堂が見えた

下りが核心だな

鎖無かったら下りれんな。。

下りる友人

表行場7「飛石」

飛石

飛石の上より撮影

今日は曇りだと思ったけど、天気がいいな。

飛石の下にハーケンが打ち込まれている(禁止行為)

飛石から下りる時、確保(ビレイ)して欲しい場所でもある。

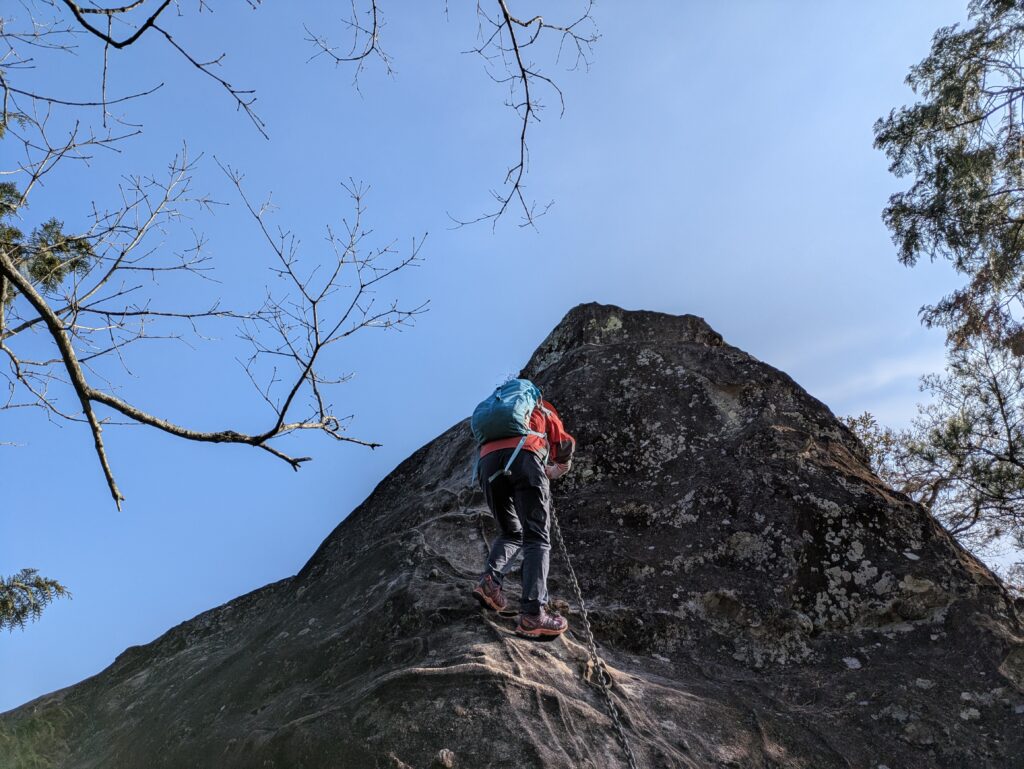

飛石に上がる友人

太く長い鎖場

この鎖場を通れると、この後行く「裏行場」へ案内してくれる。

(裏行場にも、長い鎖場があるため)

表行場8「平等岩」

表行場最後になる

進むと、壊れたであろう鎖場の支柱があった。

そこから下見るとハングしていて、危険を感じ少し巻いて進む。

テラスにお地蔵さん

大聖不動明王

元居ヶ原

高祖神変大菩薩が祀られる

岩屋本堂→合掌

岩屋本堂に向かい合掌

行場下り口

長い階段

ステップが狭くて、踵で下りるよ

歴史を感じる階段

いぶた茶屋跡

飯福田寺

下山を住職さんに報告した(ルール)。

そして裏行場へ行きたかったので、住職さんに裏行場の説明していただく。

寺の敷地にトイレがあるのでお借りした。

そして水分とチョコを食べ再び歩き始めた。

舗装路を歩いて行くと、看板があり曲がる

橋を渡る

再びここに戻ってくる。

飯福田川

岩が隆起して凄いな。

裏行場9「油こぼし」

油こぼし

行場の最初は、油こぼしから始まるのかな・・

取り敢えず鎖がぶら下がっている。

この先もまだまだつづくのか・・・

達磨岩

お地蔵さん

役行者像

青銅で作られているのかな・・

背中に「寛延(かんえん)」と書かれている

1748年~1751年の期間で、江戸時代の桃園天皇時代みたいだ。

裏行場10「獅子ヶ鼻」

岩の上にお地蔵さん

西の覗き

住職さんが、1mくらい下りた所にお地蔵様が祀られているみたいで見れ無いですと・・

けど見たがる NR(笑)

↑紫雲山 慈唱院のHPより引用(イメージ写真)

最後の鎖場

下から「西の覗き」を見上げる

山道を下って行く

堰堤

駐車場

裏行場後は、住職さんの報告はしなくて良いのでそのまま駐車地へ戻ってきた。

無事修行を終えることができた。

結び

15年位前にここの存在は知っていた。

しかし行く機会というか、自分の登りたい山ばかりに行っていた。

今回は先週局ヶ岳でお会いした方が、ここ凄く怖かったですよと言われていた。

そんなかんだで、今回歩く(修行する)ことになった。

想像を遥かに超える行場に驚いた。

エネルギーを存分に吸収できたと思った。

ありがとうございました。